Die deutschen Katholikentage. Frucht der Revolution

Von Wolfgang Weiß.

Das Revolutionsjahr 1848 kann als ein entscheidender Markstein in der Entwicklung des modernen deutschen Katholizismus bewertet werden. Die Folgen lassen sich heute noch erkennen. Die Katholiken bzw. die katholische Kirche in Deutschland lernten sich als politisch, gesellschaftlich und kulturell konkurrierende Sozialform wahrzunehmen und entwickelten bis heute charakteristische Strukturen und Aktionsmuster. Neben der ersten deutschen Bischofskonferenz fand 1848 in Mainz ein erstes nationales Treffen von auf der Ebene bürgerlicher Vereine organisierten Katholiken statt; dieses wird heute als erster „Katholikentag“ betrachtet. Bezeichnungen und Formate dieser „Katholikentage“ wandelten sich. Trotz allem zeichnen sie sich durch eine bemerkenswerte Kontinuität aus. Sie fanden regelmäßig statt – nur unterbrochen durch den Ersten Weltkrieg (1914–1918) und die Zeit des Nationalsozialismus (1933–1945) – und bilden bis in die Gegenwart Kristallisationspunkte der jeweiligen Herausforderungen der Zeit. Sie spiegeln so in einmaliger Weise die Entwicklung des Katholizismus in mittlerweile mehr als 175 Jahren wider.

Als im März 1848 von Frankreich her die Revolution die deutschen Staaten erfasste, stimmten Katholiken, darunter vor allem auch Mitglieder des (einfachen) Klerus, in einer aus heutiger Sicht überraschend offenen Weise in die Rufe nach Freiheit und Gewährung der bürgerlichen Rechte mit ein. Sie erkannten die Chance, das schon lang als allzu drückend empfundene staatskirchliche Joch abzuwerfen und für die Kirche die ersehnte Unabhängigkeit zu gewinnen. Ebenso war es wichtig, einen Gegenpol zur kirchen- und religionsfeindlichen Richtung der revolutionären Kräfte (die spätere Linke in der Paulskirchenversammlung) zu bilden. Die Katholiken wollten die revolutionären Errungenschaften, die Vereins-, Versammlungs-, Presse-, Gewissens- und Religionsfreiheit, für sich nutzen, allerdings nicht, um einen religiösen Liberalismus im Sinne der Aufklärung zu vertreten, sondern um einem durchaus vormodernen Religions- und Kirchenverständnis einen Platz in Staat und Gesellschaft zu sichern. Besonders wollten sich die Katholiken das traditionsgebundene Frömmigkeitsleben nicht von liberalen Zensoren nehmen lassen.

Auch wenn heute zumindest in Deutschland mehrheitlich von einer Versöhnung des Katholizismus mit der Aufklärung ausgegangen wird, so bildet die Kirche einen Gegenpol zum fortschreitenden Säkularismus; und es wird sich nie ganz die Lücke zwischen katholischen Standpunkten, bei denen die Verantwortung vor Gott im Zentrum stehen soll bzw. muss, und einer (radikal-)autonomen Sicht von Welt und Mensch schließen lassen. Katholikentage werden sich daher nie ganz von kulturkämpferischen Horizonten trennen lassen. Eine andere Frage ist, wie diese Auseinandersetzungen geführt werden, nämlich im Geist des Dialogs oder der Konfrontation.

Der erste Verein im Rahmen der von der Revolution geforderten Freiheitsrechte entstand in Mainz unter der Federführung des Domkapitulars Adam Franz Lennig (1803–1866), eine an sich streng kirchliche Persönlichkeit. Der Verein gab sich die Bezeichnung „Pius-Verein für religiöse Freiheit“; der Name signalisierte zwei Intentionen, die weltanschaulich an sich gegenläufig waren: ultramontane Romverbundenheit mit einem restaurativen Kirchenbild sowie die Inanspruchnahme der modernen Freiheitsrechte. Bis in den Herbst 1848 folgten 400 vergleichbare Gründungen mit über 100.000 Mitgliedern. Im Bistum Würzburg waren die Katholiken im Aschaffenburger Vorort Damm die Vorreiter, wo der nimmermüde Kaplan Jakob Franz Steigerwald (1821–1885), ein Vertreter der jungen, betont kirchentreuen und in dieser Hinsicht auch offensiven Priestergeneration, am 8. Juli 1848 einen Pius-Verein auf den Weg brachte. Neben Vereinen entstand auch eine katholische Tagespresse als Ergänzung zu den schon vorhandenen katholischen Zeitschriften. Die Kirche sollte organisatorisch und kommunikativ kampagnefähig im demokratischen Wettbewerb werden. Nicht ganz unberechtigt ist der in einer Karikatur von liberaler Seite vorgebrachte Vorwurf, der sich nun organisierende Katholizismus sei letztlich nicht Träger des politischen Fortschritts, sondern bediene sich gleichsam als „Der blinde Passagier“ (Arning/Wolf 2016, 18f) der nun geschaffenen liberalen Möglichkeiten.

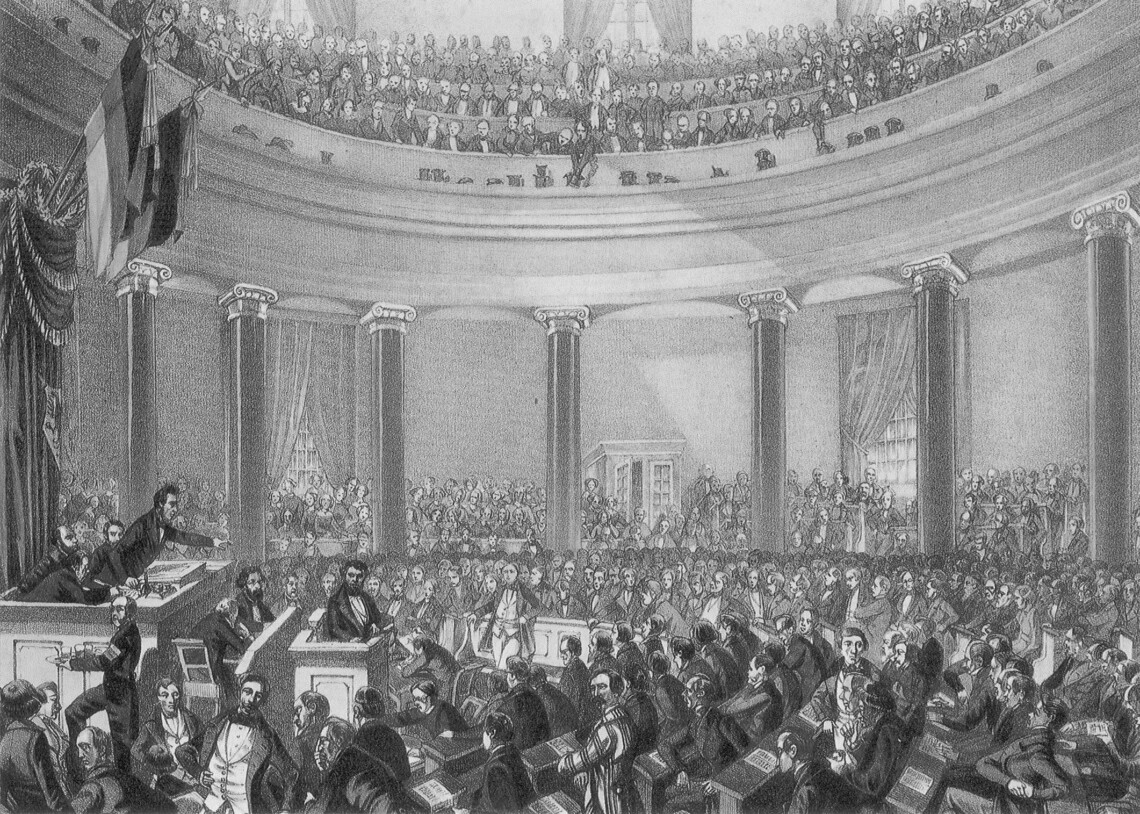

Als am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche die neu gewählte Nationalversammlung zusammentrat, bildete sich ein interfraktioneller Club von

katholischen Abgeordneten, um für die Interessen der katholischen Kirche bei der Neubestimmung des Staat-Kirche-Verhältnisses einzutreten. Allerdings entwickelte sich die Debatte in der Nationalversammlung nicht im Sinne der katholischen Vorstellungen, weswegen außerparlamentarisch der sog. Petitionssturm mit 1.142 Petitionen und 273.135 Unterschriften auf den Weg gebracht wurde. Um die katholischen Interessen noch stärker öffentlich zur Geltung zu bringen, entstand während des Kölner Dombaufestes vom 14. bis 16. August 1848 der Gedanke eines Treffens von Delegierten aller bisher gegründeten Piusvereine.

Vom 3. bis. 6. Oktober 1848 fand dann in Mainz die Generalversammlung der Piusvereine statt, die heute als erster deutscher Katholikentag bezeichnet wird. Sie war von einer euphorischen Grundstimmung gekennzeichnet. Das Treffen sei, so heißt es im offiziellen Bericht, „wie ein neuer Pfingsttag […], in welchem der Geist, die Kraft und die Liebe des Katholicismus sich offenbarte[n]“ (Verhandlungen der ersten Versammlung des katholischen Vereines Deutschlands 1848, X), gewesen. Die Mainzer Versammlung war größenmäßig noch sehr bescheiden; sie bestand aus gerade einmal 86 Delegierten der einzelnen Vereine und weiteren 100 Geistlichen und Laien als Gastteilnehmer. Bemerkenswert war aber, dass 23 Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung mit dem Münchener Kirchenhistoriker Ignaz (von) Döllinger (1799–1890) und dem sozial engagierten westfälischen Pfarrer Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811–1877, ab 1850 Bischof von Mainz) als profilierteste Vertreter das Treffen bereicherten.

Konkrete Ergebnisse dieses sog. ersten deutschen Katholikentages bildeten die Gründung des „Katholischen Vereins für Deutschland“ als erster Versuch, die katholischen Laien in Deutschland organisatorisch zusammenzufassen sowie eine an die Frankfurter Nationalversammlung gerichtete Verwahrung wegen ihrer zu wenig kirchenfreundlichen Beschlüsse. In der Satzung wurde festgelegt, dass der Verein „periodisch allgemeine Versammlungen, gebildet aus den Abgeordneten der einzelnen Vereine“ (Ebd., 138) abhält. Die Leitung und damit auch die Durchführung der Versammlungen war dem jeweils gewählten Vorort anvertraut. Diese Regelungen führten zur regelmäßigen Durchführung der Delegiertenversammlungen. Im Jahre 1849 wurde sogar zu zwei solchen Treffen – in Breslau (zuerst war Wien vorgesehen) und Regensburg – eingeladen. Dann wurde der jährliche Rhythmus üblich.

Das übergeordnete Vereinsziel war, wie nach der Vorgeschichte nicht anders zu erwarten war, „die Verwirklichung der Freiheit der Kirche und aller Rechte“. Konkret ging es darum, „die Freiheit des Unterrichts und der Erziehung zu erringen und zu sichern“, „für die geistige und sittliche Bildung des Volkes zu wirken“ sowie „zur Hebung der herrschenden socialen Mißverhältnisse und Umstände nach Kräften beizutragen“. Von daher war es unabdingbar, dass „katholische Stiftungen für Kirche, Schule und Wohlthätigkeit“ keine Beeinträchtigung erfahren sollten. (Ebd., 139)

Damit waren „Kampffelder“ abgesteckt, die den deutschen Katholizismus und damit auch die Katholikentage lange Zeit begleiten sollten:

-

-

- Kultur- und Bildungspolitik: Die Schulen als Domänen der Kirche (Stichwort Konfessionsschule); Ziel einer katholischen Universität;

- Katholische Medialität: Von der Literatur und der Presse (die Abwehr von „Schmutz und Schund“) bis hin zur Kunst und zur Musik;

- Die „Soziale Frage“: Fortentwicklung der sozial-caritativen Einrichtungen und Vereine (ab dem späten 19. Jahrhundert Problemstellung Katholische Arbeitervereine versus christliche Gewerkschaften und damit auch die Frage der interkonfessionellen Öffnung).

-

Das hierarchische System der Kirche – und damit auch die kirchliche Unterordnung der Laien – wurde allerdings nicht infrage gestellt. Die Satzung von 1848 betont sie sogar. Vielmehr galt es ja, dieses in seiner staatlichen und öffentlichen Stellung durch die bürgerlichen (katholischen) Vereine zu verteidigen. Der erste „Katholikentag“ wird gerne als großes „Laienkonzil“ hingestellt, tatsächlich überwog aber in Mainz das klerikale Element. Es ging zweifellos mehr um die Organisierung des katholischen Volkes zur kirchenpolitischen Mobilisierung als um eine innerkirchliche Laienemanzipation im modernen Sinn. Gleichwohl bahnte sich ein neues Miteinander von Klerikern und Laien an. Auch waren die Präsidenten der Katholikentage durchweg Laien. In Mainz stand der Freiburger Juraprofessor und badische Hofrat Franz Joseph (von) Buß (1803–1878) der Versammlung vor. Profilierte Laien – lange Zeit katholische Honoratioren und Adelige – traten so in den Vordergrund und veränderten auch die Wahrnehmung von der Rolle der Laien in der Kirche im Sinne einer wachsenden Mitverantwortung. Es stieg auch das Selbstbewusstsein der Laien, wie die Kontroverse zwischen Kardinal Michael (von) Faulhaber und dem damaligen Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer auf dem Katholikentag in München 1922 zeigen sollte. Während Faulhaber die Revolution von 1918/19 als Akt des Verrats betrachtete, wertete sie Adenauer durchaus positiv, zumal von der Weimarer Verfassung – wie schon von den Freiheitsrechten der Revolution von 1848 – die Kirche profitierte und so der Kirche nie dagewesene Chancen für die eigene Entfaltung geboten waren.

Das Konzept einer Sammlungsorganisation im „Katholischen Verein Deutschlands“ verlor nach dem Scheitern der Revolution von 1848 seine Bedeutung. Dagegen kam es ab den 1850er Jahren zur Gründung zahlreicher Einzelvereine, die sich einzelnen Anliegen im Bildungs-, Wissenschafts-, Kunst- und Sozialbereich oder auch der Diaspora- und Missionsfrage verschrieben. Die „Katholikentage“ wurden ab 1858 zur Plattform dieses vielschichtigen Vereinswesens mit der Bezeichnung „Generalversammlung der Katholischen Vereine Deutschlands“, für die sich 1869 ein Zentralkomitee für die organisatorische Kontinuität bildete. Um im aufkeimenden Kulturkampf vereinsrechtlichen Restriktionen auszuweichen, kam es 1871 zu einer neuerlichen Umbenennung, und zwar zu „Generalversammlung der Katholiken Deutschlands“. An die Stelle des Zentralkomitees trat in den schwierigen Jahren des Kulturkampfes ein Kommissar. 1898 wurde wieder ein Zentralkomitee eingesetzt. Schon in den späten 1920er Jahren kam die verkürzte Bezeichnung „Katholikentag“ auf.

Mit dem Kulturkampf erhielten die Katholikentage auch wieder einen stärkeren politischen Charakter und eng war nun das Band zum politischen Katholizismus in der entstehenden Zentrumspartei. Die Katholikentage wurden geradezu zu Kampf- und Parteitagen des vor allem in katholischen Vereinen organisierten politischen Katholizismus. Dabei wurde die Einheit der katholischen Phalanx beschworen und auch die enge Verbundenheit mit der Hierarchie dokumentiert. Re- formkatholische oder gar modernistische Kräfte, wie sie sich ab ca. 1900 auch im deutschen Katholizismus etablierten, blieben auf den Katholikentagen im Hintergrund. Die jeweilige Katholikentags-Regie achtete darauf, dass öffentliche Diskussionen vermieden wurden. Allerdings wurden die Frauen präsenter. Erstmals sprach mit Emy Gordon (1841–1909), die 1903/1904 an der Gründung des Katholischen Frauenbunds in Köln und Würzburg federführend beteiligt war, eine Frau auf dem Würzburger Katholikentag 1907 vor der Delegiertenversammlung. Auf der Würzburger Tagung des Zentralkomitees 1920 kam es nach der Gewährung des passiven und aktiven Wahlrechts der Frauen zu einer „zeitgemäßen Anpassung“ der Satzung. Es wurde ein dritter Vizepräsident eingeführt und so „die Möglichkeit geschaffen – und jeweils genutzt – eine Frau in das Präsidium aufzunehmen.“ (Morsey 1985, 9–24, hier 20).

Aber auch kirchliche Würdenträger (Bischöfe, Äbte oder der päpstliche Nuntius) sowie das gottesdienstliche Gemeinschaftsleben traten zunehmend stärker hervor. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten sich die Katholikentage zu Massenveranstaltungen. In der Zeit der Weimarer Republik wurden Großgottes- dienste und -kundgebungen zur machtvollen Demonstration eines selbstbewussten deutschen Katholizismus; so versammelten sich auf dem Katholikentag in Nürnberg 1931 250.000 Gläubige.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1948 zum hundertjährigen Jubiläum und daher wiederum in Mainz die Tradition der Katholikentage neuerlich aufgenommen. Ab 1952 wurden die Katholikentage nicht mehr jährlich, sondern beginnend mit Berlin 1952 in der Regel alle zwei Jahre durchgeführt. Der nach 1945 wiederbelebte Vereinskatholizismus und der in den C-Parteien aufgegangene politische Katholizismus blieb an den Katholikentagen bis in die Mitte der 1960er Jahre sehr präsent; weiterhin konnte von der berühmten „Heerschau“ des deutschen Katholizismus gesprochen werden. Besonders wurde jeweils die Ablehnung von Sozialismus, Kommunismus und modernem Materialismus – besonders in der Bedrohung des Konsumismus der sich entwickelnden Freizeitgesellschaft – beschworen.

1952 erfuhr das Zentralkomitee eine wegweisende Veränderung und damit auch Aufwertung; es wurde vom Zentralkomitee der Deutschen Katholikentage zu dem der deutschen Katholiken (ZdK) erweitert. Es waren nun neben dem Verbandskatholizismus auch Kräfte des Laienapostolats auf pfarrlicher und diözesaner Ebene vertreten. Allerdings wurde gemäß dem neuen Statut die Bindung an die Bischöfe und das kirchliche Amt unterstrichen. Insgesamt zeigte es sich, dass die Perspektive nach innen und damit auch pastorale Anliegen einen größeren Platz einnahmen.

Diese Tendenz verstärkte sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–1965) und der auch den Katholizismus erfassenden Gärung der 68er-Bewegung. Auf dem Essener Katholikentag 1968 äußerte sich ein lebendiger kritischer Katholizismus, der weitgehende Kirchenreformen auf der Basis demokratischer Vorstellungen forderte. Themen wie Wahl der Bischöfe, Mitbestimmung der Laien auf allen Ebenen, Abschaffung des Zölibats und sogar die Zulassung von Frauen zu Weihen (vorerst nur zur Diakonin) standen auf der Tagesordnung. Spätestens jetzt avancierte der Katholikentag zu einem synodalen Format der offenen Diskussion innerhalb des Volkes Gottes in seiner ganzen Verschiedenheit. Die Forderungen des Katholikentages mündeten in die Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1971–1975) ein, auf der die Situation durch Kompromisse vorerst befriedet werden konnte. Die Katholikentage änderten aber in der Folge ihren Charakter; zum einen wurden sie noch mehr zu „Glaubenstagen“, der Begegnung und des lebendigen Miteinanders, ebenso aber zum Ort der Auseinandersetzungen zu Fragen der Zeit. Im pluralistischeren Gewand behielten die Katholikentage ihre Faszination; so zog der Katholikentag in Düsseldorf (1982) 200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Manchen war der Katholikentag aber immer noch zu angepasst, so dass sich 1980 ein „Katholikentag von unten“ als alternative Veranstaltung formierte. Auch der ökumenische Aspekt kam auf den Katholikentagen nun zum Tragen. Daneben hatte es schon 1971 ein ökumenisches Pfingsttreffen in Augsburg gegeben. In jüngerer Zeit ersetzten Ökumenische Kirchentage (2003 Berlin, 2010 München, 2021 Frankfurt am Main) die Katholikentreffen. Durch die plurale Ausgestaltung der Katholikentage gelang es für eine gewisse Zeit, die Spannungen zwischen Progressiven und Konservativen zu kanalisieren. Allerdings war auch ein langsamer Auszug eher traditioneller Gruppen zu beobachten.

In eine neue und schwierige Phase traten die Katholikentage mit dem ab 2010 das kirchliche Leben überschattenden Missbrauchsskandal. Die keineswegs mehr neuen Risse im deutschen Katholizismus traten damit wieder deutlicher hervor. Es war eine konzentriertere und strukturiertere Form des Austausches und der Klärung im Zusammenwirken von Bischofskonferenz und ZdK notwendig. Der 2019 eröffnete Synodale Weg sollte in einen umfassenden Reformprozess führen. Das Verfahren wurde 2023 (vorerst) abgeschlossen. Seine Weiterführung sollte in einem Synodalen Rat erfolgen, der auf Intervention Roms aber nun nur den bescheideneren Titel Synodaler Ausschuss führt. Damit mag intendiert sein, dass er mehr einen informellen Charakter besitzt. Die synodale Frage beschäftigt die katholische Kirche im Moment intensiv. Die Antwort wird die Zukunft erweisen. Der Kirchenhistoriker neigt eher zu Skepsis, denn mit der Synodalität, zumal zwischen Hierarchie und Laien, tut sich die römisch-katholische Kirche schwer. Und: Eine von oben gesteuerte Synodalität ist letztlich keine, sondern besitzt nur Scheincharakter.

Für die hier betrachteten Deutschen Katholikentage ist bemerkenswert, dass sich eine geschichtliche Linie vom zarten Pflänzchen der Mainzer Versammlung von 1848 zum gegenwärtigen Diskurs um eine synodale Kirche ziehen lässt. Die Katholikentage haben den Weg zu einer größeren Wertschätzung der Laien gebahnt, die dann auch gesamtkirchlich Folgen hatte. Auch wenn der Historiker kein Prophet sein kann, so spricht doch einiges dafür, dass die Katholikentage in Deutschland noch länger ihren Platz behalten. Sie sind eine angestammte Institution, die auch ihre Wandlungsfähigkeit bewiesen hat. So dürften sie in einer sicher nicht weniger herausfordernden Zukunft Promotoren oder zumindest Indikatoren und Oszillografen für die Entwicklung der katholischen Kirche in Deutschland bleiben.

Literatur

· Arning, H./Wolf, H. 2016, Hundert Katholikentage Von Mainz 1848 bis Leipzig 2016. Das Buch zum 100. Katholikentag, Darmstadt 2016.

· Morsey, R. 1985, Streiflichter zur Geschichte der deutschen Katholikentage 1848-1932, in: Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften 26 (1985), 9–24, hier 20.

· Verhandlungen der ersten Versammlung des katholischen Vereines Deutschlands. Amtlicher Bericht 1848, Mainz.