„Wehe, wehe! Wenn ich auf das Ende sehe“

Kunstpause von Maximilian Nalbach.

Mit diesen Worten bereitete der Dichter und Zeichner Wilhelm Busch seine Leser auf das jähe Ende von Max und Moritz vor. Die Botschaft von Buschs „Bubengeschichte in sieben Streichen“, wie die humoristische Bilderdichtung von 1865 im Untertitel heißt, ist klar: Wer sich am Leid anderer erfreut, hat wenig Gutes zu erwarten.

Gutes zu tun, ist nicht immer leicht. Oft ist es bequemer, vor dem Übel die Augen zu verschließen als es zu mildern. Dass die Welt von alleine folglich nie zu einem besseren Ort werden würde, wussten die Menschen schon seit jeher. Wie bei einem kleinen Kind, bedarf es also einer stetigen Erinnerung daran, Menschen in Not zu helfen − und sei es nur für das eigene Wohl.

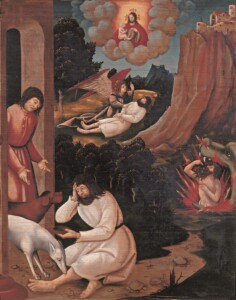

Die Bildwelt des ausgehenden Mittelalters ist voll von derlei appellativen Darstellungen, deren Botschaften für uns heute kaum aktueller sein könnten. Ein besonders sprechendes Gemälde dieser Art befindet sich im Würzburger Museum am Dom. Es entstand vor über 500 Jahren und ist das Werk eines unbekannten Malers, der es lediglich mit seinen mutmaßlichen Initialen „AA“ signierte.

Wie in einem Comic, mit mehreren aufeinanderfolgenden Bildern, stellt der Künstler hier ein Gleichnis aus dem Lukasevangelium dar. Die Erzählung beginnt am

unteren linken Bildrand, an der Haustür eines reichen und ganz in Rot gekleideten Mannes: „Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte“, beginnt Lukas die Erzählung. „Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren.“

Diese Schilderung nimmt der Maler zum Ausgang seines Bildes, doch geht er über den Text hinaus. So wirkt es, als bekommt der arme Lazarus von den Hunden des reichen Mannes mehr Mitleid geschenkt als von dessen Herrchen. Mit hängenden Ohren, betrübten Blick und einem zaghaften Lächeln scheint der braune Hund Lazarus aufmuntern zu wollen, während der weiße Hund ihm behutsam und vorsichtig die Wunden leckt.

Die Folgen der Eigensinnigkeit des reichen Mannes sind im Hintergrund geschildert. Nach seinem Tod muss der Reiche im Höllenschlund schmoren, wo nun er „qualvolle Schmerzen litt“, wie es bei Lukas weiter heißt. Lazarus hingegen stand nach seinem Tod der Weg ins Paradies offen, da er nie eine böse Tat getan hatte. Im Zentrum des Würzburger Gemäldes bekommt er auf seinem Totenbett von einem Engel den Weg zu Christus gewiesen, der im Himmel die Seele des Verstorbenen in Gestalt eines kleinen, nackten Kindes auf seinem Arm liebevoll empfängt.

Schon für Paulus war die Tugend der Nächstenliebe die wichtigste innere Haltung eines Christen. Genau das ruft das Würzburger Gemälde dem Publikum in Erinnerung, wenn es diese eher abstrakten Glaubensinhalte in ein sprechendes wie konkretes Bild übersetzt. Oder wie Wilhelm Busch es formulierte: „Gott sei Dank! Nun ist’s vorbei mit der Übeltäterei!!“