Handlungssituationen und Core Practices

Ein religionspädagogischer Beitrag zum „Gutachten der Expertinnen- und Expertenkommision zur Weiterentwicklung der Lehrkräfteentwicklung in Bayern“. Von Stefan Heil.

Im Frühjahr 2025 wurde das „Gutachten der Expertinnen- und Expertenkommission zur Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung in Bayern“ vorgelegt. Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen und Institutionen haben Vorschläge erarbeitet, die wegweisend für die zukünftige Konzeption der (religions-)pädagogischen Professionalisierung in Bayern und darüber hinaus sind. Ein Hauptkriterium für eine erfolgreiche Professionalisierung ist danach die wirkungsvolle Verbindung von Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Berufsfeld. Eine zentrale Rolle spielen dabei die „Core Practices“ von Lehrkräften, an denen sich die gesamte Ausbildung orientieren kann. Obwohl unabhängig voneinander entstanden, hat dieser Ansatz Analogien zum religionspädagogischen Konzept der Handlungssituationen, das in einer neuen Veröffentlichung entfaltet wird.

Der Artikel stellt daher ausgehend von grundlegenden Strukturen der religionspädagogischen Professionalisierung (1) das Konzept der Handlungssituationen vor (2) und verbindet es mit dem Core-Practice-Ansatz aus dem Expertenpapier (3). Ein kurzer Ausblick auf die Folgen der beiden Ansätze für die religionspädagogische Professionalisierung rundet den Artikel ab (4).

1. (Religions-)pädagogische Professionalisierung zwischen Wissenschaft, Berufsfeld und Person

Die religionspädagogische Professionalisierung hat das Ziel, Studierende und Auszubildende für den späteren Beruf der Religionslehrkraft handlungsfähig zu machen. Dabei wirken drei strukturelle Anforderungen auf die Professionalisierung ein:

Erstens die Anforderungen der Wissenschaft als Standardisierung allgemein etablierter Theorien: Elementarisierung, Religiosität von Kindern und Jugendlichen, Didaktik und Methodik des Religionsunterrichts, Modelle entwicklungspsychologischer Voraussetzungen von Lernenden, Korrelationstheorien, um nur einige zu nennen. Diese Theorien liefern fachlich fundiertes theoretisches Wissen, mit dem Praxis analysiert und kategorisiert werden kann.

Zweitens die Anforderungen des Berufsfelds: Dazu gehören Religionsunterricht planen für unterschiedliche Lerngruppen, den Unterricht im System Schule durchführen und flexibel auf Schülerinnen und Schüler reagieren, Gespräche mit Erziehungsberechtigten führen, Leistungstests konzipieren und bewerten, Schülerinnen und Schüler beurteilen und beraten – auch hier eine kleine Auswahl an Anforderungen, die das Berufsfeld stellt.

Drittens die eigene Person, die all dies individuell aufnehmen und verbinden muss, um einen professionellen religionspädagogischen Habitus aufzubauen. Der professionelle Habitus soll imstande sein, durch den Erwerb von entsprechenden Kompetenzen die Anforderungen des Berufsfelds wissenschaftlich orientiert zu bewältigen. Dies trägt dazu bei, ein eigenes professionelles Repertoire aufzubauen, das handlungsfähig macht.

Wissenschaft, Berufsfeld und Person sind dem- nach die drei klassischen Dimensionen, die in allen drei Phasen der Professionalisierung (Studium – Vor- bereitungsdienst – Fort- und Weiterbildung) mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung bewusst oder latent wirksam sind (vgl. Heil/Faust-Siehl 2000). Wird eine Dimension ausgeblendet, kann die Ausbildung tendenziell unprofessionell werden, da sie nicht zum handlungsbefähigenden Kompetenzaufbau beiträgt.

Spätestens seit dem Abschlussbericht „Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland“ aus dem Jahr 2000 ist das Zusammenspiel dieser Dimensionen unter dem Stichwort „Ende der Beliebigkeit“ (Terhart 2000, 16) für die Lehrkräftebildung gesetzt. Ende der Be-iebigkeit bedeutet für das Studium, dass das spätere Berufsfeld als Gegenstand wissenschaftlicher Theoriebildung in den Blick gerät, um einen wissenschaftlich-reflektierten Habitus zu konstituieren. Für die Seminarausbildung zielt dies darauf ab, die Einübung in praktisches Handeln wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert durchzuführen, um einen reflexiv- pragmatischen Habitus zu entwickeln. In der Fort- und Weiterbildung schließlich werden diese Kompetenzen weiterentwickelt und mit den persönlichen Voraussetzungen verbunden (zur mehrfachen Professionalisierung des Habitus vgl. Helsper 2021, 140; Heil 2017, 29). Diese eher aufbauend-konsekutive Ausrichtung wird durch integrale Elemente aus den jeweiligen Phasen ergänzt wie z. B. das Praktikum oder die schulpraktischen Studien im Studium. Die Professionalisierung soll in allen drei Phasen dazu dienen, mit ihren jeweiligen Schwerpunktsetzungen Kompetenzen zur reflektierten Praxisbewältigung aufzubauen.

Wie kann man diese drei Dimensionen noch stärker verbinden, um eine integrale Professionalisierung zu gewährleisten, ohne jedoch die Eigenlogik der jeweiligen Institution aufzugeben? Dazu wurde das Konzept der Handlungssituationen entwickelt, das im Folgenden vorgestellt wird.

2. Religionspädagogische Professionalisierung durch Handlungssituationen: ein neues Konzept

Handlungssituationen sind isoliert identifizierbare Interaktionseinheiten aus dem professionellen Berufsfeld. In Handlungssituationen werden die Anforderungen des Berufsfelds operationalisierbar, d.h. Praxis wird in ihrer Komplexität in überschaubare Handlungen zerlegt, die erlernt und eingeübt werden können. Dadurch werden professionelle Kompetenzen aufgebaut, durch die professionelles Handeln ermöglicht wird. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Expertenpapier mit der Identifikation von „Core Practices“, was später noch ausgeführt wird. Die Bestimmung von für den Beruf zentralen Handlungssituationen erlaubt es, Kernkompetenzen des Berufs zu analysieren und für Professionalisierungsprozesse zu operationalisieren. Diese sind für Religionslehrkräfte z. B. eine Unterrichtseinheit planen, einen theologischen Inhalt adressatenorientiert erklären, die Einheit mit einem Ritual beginnen, den Lernstand erheben, mit Schülerinnen und Schülern ein Unterrichtsgespräch führen u.a.

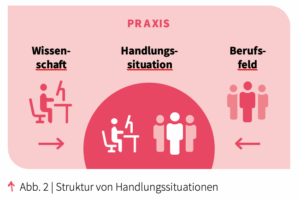

Um etwa die Handlung „eine Unterrichtseinheit planen“ zu erlernen und zu festigen, kann dies theoretisch anhand etablierter Modelle wie Didaktische Analyse oder Elementarisierung durchgesprochen, danach in einer Anwendungsphase selbst geübt und anschließend in der Praxis durchgeführt, wieder reflektiert und verbessert werden usw. Dadurch wird es möglich, Wissenschaft und Berufsfeld zu verbinden, um ein Handlungsrepertoire bei Studierenden und Auszubildenden aufzubauen. Handlungssituationen sind demnach geeignet, Wissenschaft, Berufsfeld und Person zu verbinden. Die folgende Grafik veranschaulicht diese Verknüpfung (vgl. Heil/Riebel 2025 39):

In der Struktur von Handlungssituationen werden Wissenschaft als eigene Form der Praxis sowie das Berufsfeld als andere Form integrativ in der Person verbunden. Handlungssituationen sind das Missing Link zwischen Wissenschaft, Berufsfeld und Person, indem die Person durch die Handlungssituation professionelle Kompetenzen aufbaut, die idealerweise sowohl aus wissenschaftlichen Theorieelementen als auch aus Elementen des Berufsfelds stammen und miteinander kombiniert werden. Handlungssituationen werden mitunter sogar als „Schlüssel zur Kompetenzentwicklung und -erweiterung in der Lehrerbildung“ bezeichnet (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst (Hg.) 2016, 28) und sind daher ein wesentlicher Baustein der Professionalisierung.

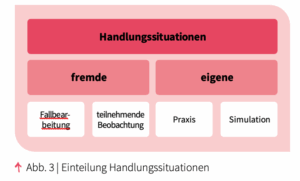

Zur Übersicht können Handlungssituationen in fremde und eigene Handlungssituationen unterteilt werden (vgl. Heil/Riebel 2025, 30):

Fremde Handlungssituationen beziehen sich auf die Analyse der Praxis anderer Handelnder im Berufsfeld wie z. B. Videoanalyse oder teilnehmende Beobachtung von Unterrichtsstunden. Durch die Bearbeitung fremder Handlungssituationen wird in erster Linie die eigene Reflexivität geschult, das Handlungsrepertoire bezieht sich daher auf die Analysefähigkeit und die Grundlegung eines wissenschaftlich-reflektierten Habitus.

Eigene Handlungssituationen sind demgegenüber Situationen, in denen Studierende oder Auszubildende unter Anleitung in der Praxis agieren oder unter praxisanalogen Bedingungen diese simulieren. Beispiele für das Einüben schulischer Praxis sind das klassische Praktikum oder die schulpraktischen Studien. Bei- spielhaft für simulierte Praxis unter praxisähnlichen Bedingungen ist die professionelle Simulation von kleinen Einheiten oder die Anwendung theoretischer Inhalte unter praxisanalogen Voraussetzungen (vgl. Heil/Riegger 2020, 63–90). Beide Formen haben Vor- und Nachteile: Vorteil der praktischen Handlungssituationen ist das Kennenlernen des tatsächlichen Berufsfelds unter echten Bedingungen, was natürlich aufgrund der strukturellen Nichtplanbarkeit und Komplexität von Praxis auch überfordernd sein kann. Vorteil der professionellen Simulation ist die möglichst wirklichkeitsähnliche Situation, in der man sich ausprobieren und gleichzeitig die Situation anhalten kann, um diese zu reflektieren. Dadurch können sowohl die eigenen Kompetenzen als auch die theoretischen Implikationen der Handlungssituation reflektiert werden. Dies bleibt natürlich im geschützten Raum, was auch ein Nachteil sein kann.

Interessanterweise hat die Einteilung der Handlungssituationen Parallelen zum unabhängig davon entstandenen Core-Practice-Konzept: Fremde Handlungssituationen werden dort beschrieben als „representations of practice“ (Danielson/Shaughnessy/Jay 2018, 15), eigene Handlungssituationen als „approximations of practice“ (Schutz/Grossman/Shaughnessy 2018, 37). Während die „representations of practice“ sich auf Medien aus der Praxis beziehen wie „video records, student work oder lesson plans“ (Danielson/ Shaughnessy/Jay 2018, 15), dienen die „approximations of practice“ der eigenen Einübung in Praxis wie „roleplays; microteaching; rehearsals; virtual reality simulations“ (Schutz/Grossman/Shaughnessy 2018, 37f). Die Übereinstimmungen mit dem Konzept der Handlungssituationen sind bereits an dieser Einteilung augenscheinlich, was im Folgenden noch deutlicher wird.

3. Handlungssituationen und Core Practices im „Expertenpapier für die Weiterentwicklung der Bayerischen Lehrkräftebildung“

Im Frühjahr 2025 legte eine vom Freistaat Bayern beauftragte Expertenkommission ein Gutachten zur Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung in Bayern vor. Bereits der Titel des Gutachtens deutet die Richtung der Empfehlungen an: „Lehrkräftebildung für das 21. Jahrhundert: Attraktivität und Qualität durch Professionsbezug und Wissenschaftsorientierung“. Das Gutachten nimmt bewusst die Dimensionen des Professionsbezugs und der Wissenschaftsorientierung auf und bezieht zur Struktur der Lehrkräftebildung eindeutig Stellung, was in folgender Überschrift zum Ausdruck kommt: „Konsequenter Professions- und Forschungsbezug für passgenauere Professionalisierungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf die Herausforderungen des Berufs“ (Expertenpapier 2025, 12) – so soll die Lehrkräftebildung idealerweise ausgerichtet sein. Die wissenschaftsbasierte Orientierung am professionellen Feld ist demnach das Zentrum des Expertenpapiers. Dazu werden 13 Empfehlungen erstellt, um die Lehrkräftebildung konsequent daran auszurichten. Das Zentrum der Empfehlungen bildet die Ausrichtung der Lehrkräftebildung an den sog. „Core Practices“ des Lehrberufs.

„Core Practices“ ist ein Terminus aus der „practice-based-teacher-education“ (Grossmann/Fraefel 2024, 1), wie sie hauptsächlich in den USA im Anschluss an den amerikanischen Pragmatismus entwickelt worden ist (z. B. Grossmann 2018), in Europa immer mehr rezipiert wird (Grossmann/Fraefel 2024) und in Deutschland anschlussfähig an den „competence turn“ ist (Nückles/Kleinknecht 2024, 81; vgl. auch Fraefel/Scheidig 2018, 353 ff.). Practice-based bedeutet dabei nicht primär die Einübung des praktischen Handelns, sondern die prinzipielle Ausrichtung der Lehrkräftebildung auf die Erfordernisse des Berufsfelds, um später im Beruf handlungsfähig zu sein, und zwar mit den Mitteln der jeweils an der Lehrkräftebildung beteiligten Institutionen und ihrer Eigenlogik.

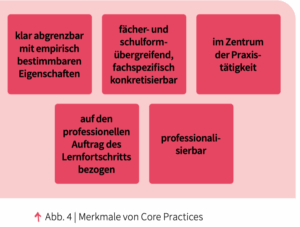

Core Practices sind nach dem Expertenpapier „bedeutsame Handlungsstrategien, die von konkreten Berufsanforderungen ausgehen. Sie werden evidenzbasiert ausgewählt … , sie sind im Grundsatz domänen- übergreifend und bauen in der Anwendung auf fachlichem Wissen auf“ (Expertenpapier 2025, 20). Core Practices sind demnach für den Lehrberuf zentrale „habitualisierte“ (Fraefel 2022, 18) Handlungsmuster, die in pädagogischen Situationen im Berufsfeld eingesetzt werden können. Sie sind klar von anderen Handlungen abgrenzbar und dadurch in der Professionalisierung grundsätzlich erlernbar. Weiterhin sind sie „fundamental“ (Grossmann/Fraefel 2024, 2) zur Erreichung des professionellen Auftrags, d.h. sie müssen von jeder Lehrkraft fächer- und stufenübergreifend beherrscht werden und stehen damit im Zentrum der Praxistätigkeit. Eine Gegenüberstellung von fächerübergreifenden und fachspezifischen Core Practices bezeichnen die Vertreterinnen und Vertreter dieses Ansatzes als „false dichotomy“ (Klette/ Jenset/Brataas 2024, 67; auch Fraefel/Grossmann 2024, 142), da – wie der Begriff schon ausdrückt – Core Practices sowohl fachübergreifend gelten als auch fachspezifisch zugeschnitten werden sollen. Lehrkräfte müssen über solche Handlungsmuster verfügen, um überhaupt hand-ungsfähig im Beruf zu sein.

Zusammengefasst sind Core Practices durch fünf Merkmale bestimmt (vgl. dazu auch Grossman/Kava- nagh/Dean 2018, 4f.):

Als Beispiele für Core Practices nennt das Expertenpapier „Erklären und Modellieren von fachlichen Inhalten, Praktiken und Strategien, Führen eines fachlichen Unterrichtsgesprächs, Diagnostizieren von Lernprozessen und Lernergebnissen, Aufbau respektvoller Beziehungen zu Schülerinnen und Schülern, Geben von mündlichem und schriftlichem Feedback, Analysieren des Unterrichts mit dem Ziel der Verbesserung“ (Expertenpapier 2025, 19f.; vgl. auch Grossmann 2018, 164-169). Die Fokussierung auf Core Practices als Zentrum aller Phasen der Lehrkräftebildung beantwortet den klassischen Satz von Studierenden „Brauchen wir das?“, indem die professionelle Bewältigung von Situationen des Berufsfelds als Maßstab zur Konzeption von Modulen genommen wird. Dies erfordert natürlich ein Umdenken in der Konzeption der Lehrkräftebildung, wenn sie von der Konzeption eines Faches selbst ausgeht.

Die Verwandtschaft der Implementierung von Core Practices mit Handlungssituationen liegt alleine aufgrund der semiotischen Ähnlichkeit beider Begriffe auf der Hand, kann man Core Practices doch mit „bedeutsame Handlungsstrategien“ (Expertenpapier 2025, 20) oder „überschaubare Handlungseinheiten“ (Fraefel 2022, 17) übersetzen. Handlungsstrategien und Handlungssituationen beziehen sich demnach semantisch auf typische, wiederkehrende Akte, die Lehrkräfte zur erfolgreichen Bewältigung ihres Berufs vornehmen müssen. Die Strategien sind die typischen Verhaltensmuster, die Situationen die Kontexte, in denen diese stattfinden.

Auch im Expertenpapier wird an vielen Stellen der Begriff der Core Practices mit Lehrkräftehandlungen in typischen Situationen in Verbindung gebracht, z. B.„Entscheidend ist darüber hinaus, dass es der Ansatz der Core Practices bei konsequenter Umsetzung notwendig macht, authentische und komplexe Situationen der unterrichtlichen und schulischen Praxis in allen Bereichen der universitären Lehre zu integrieren und für deren Bewältigung adäquates professionelles Handeln auf Ebene konkreter Fertigkeiten zu entwickeln“ (Expertenpapier 2025, 20). Auch wird der Vorschlag der verstärkten Verwendung von Simulationen als eine Form der Handlungssituation neben anderen (s.o.) vom Expertenpapier aufgegriffen und vertieft. Digitale oder analoge Simulationen sind – wie in anderen Fächern auch – eine inklusive Gelegenheit, die eigenen Kompetenzen auszuprobieren und zu erweitern, ohne sich dem Druck der Praxis auszusetzen. Dies wird im Expertenpapier deutlich (z. B. Expertenpapier 2025, 13.21.24.28.44).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, das die Konzepte der Handlungssituationen und der Core Practices auf den gleichen Voraussetzungen und Zielrichtungen fußen und sich gegenseitig ergänzen.

4. Folgen für die religionspädagogische Professionalisierung

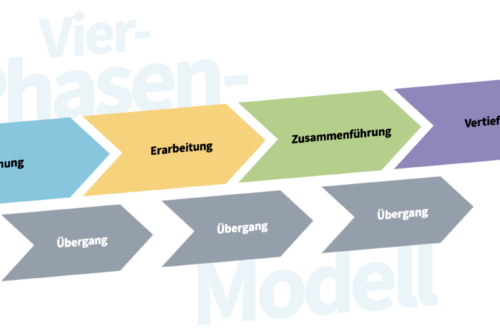

Welche Folgen ergeben sich hieraus für die religionspädagogische Professionalisierung? Die Orientierung an Core Practices und Handlungssituationen als Leitkonzepte hat Folgen für die Professionalisierung von Lehrkräften. Die folgende Grafik zeigt überblicksartig, wie dies in der Lehrkräftebildung umgesetzt wer- den kann:

Alle drei Phasen der Professionalisierung sind tendenziell auf Core Practices in berufsfeldbezogenen Handlungssituationen bezogen, jedoch auf unterschiedliche Weise in ihrer institutionellen Eigenlogik: Die erste Phase vermittelt eine evidenzbasierte Reflexion auf Core Practices, d.h. Praxis kommt als Gegenstand in den Blick und wird mit wissenschaftlichen Mitteln reflektiert. Dadurch wird ein wissenschaftlich- reflexiver Habitus gebildet. Die zweite Phase des Vorbereitungsdienstes betont die Einübung in Core Practices in tatsächlichen oder simulierten Handlungssituationen. Dies trägt dazu bei, einen reflexiv-pragmatischen Habitus auszubilden. Die dritte Phase festigt die erworbenen Handlungsmuster und bringt sie mit anderen in Verbindung. Die Integration von Elementen der unterschiedlichen Phasen in die jeweils andere ist erwünscht und trägt zur integralen Habitusbildung bei.

Durch die Orientierung an Core Practices und Handlungssituationen wird kumulatives Lernen von Studierenden und Auszubildenden ermöglicht. Voraussetzung ist eine Vernetzung der drei Phasen, um voneinander zu wissen und aufeinander aufbauen zu können.

Diese grobe Übersicht zu Folgen der Umorientierung der Lehrkräftebildung muss noch im Detail ausgearbeitet werden. Abschließend sei daher auf zwei Bände verwiesen, die Handlungssituationen und Core Practices exemplarisch umsetzen (vgl. Heil/Riebel 2025; Grossmann/Fraefel 2024).

Durch die Interdependenz beider Ansätze kann die religionspädagogische Professionalisierung auf Erfordernisse der Praxis ausgerichtet und zielgenau zugeschnitten werden. Dies bedarf einer Umstrukturierung einzelner Curricula, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden muss, um diese Konzepte zu etablieren und Religionslehrkräfte angemessen zu professionalisieren.

Literatur

- Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultur, Wissenschaft und Kunst (Hg.) 2016, Kompetenzorientierung in der Handreichungen zur Zulassungs- und Ausbildungsordnung für das Lehramt an Grund- und Mittelschulen (km-bayern.de).

- Danielson, A./Shaughnessy, M./Jay, L.P. 2018, Use of Representations in Teacher Education, in: Grossmann, P. (Ed.) 2018, Teaching Core Practices in Teacher Education, Cambridge, 15–33.

- Schutz, K.M./Grossman, P./Shaughnessy, M. 2018, Approximations of Practice in Teacher Education, in: Grossmann, P. (Ed.) 2018, Teaching Core Practices in Teacher Education, Cambridge, 57–83.

- Fraefel, U. 2022, Mittels Kernpraktiken zu professionellem Unterrichten, in: journal für lehrerInnenbildung 3, 16–28.

- Fraefel, U./Grossman, P. 2024, Future Directions for the Field, in: Grossmann, /Fraefel, U. 2024 (Eds.), Core Practices in Teacher Education. A Global Perspective, Cambridge, 139–148.

- Fraefel, U./Scheidig, F. 2018, Mit Pragmatik zu professioneller Praxis? Der Core-Practices-Ansatz in der Lehrpersonenbildung, in: Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung 36/3, 344–364.

- Grossmann, P. (Ed.) 2018, Teaching Core Practices in Teacher Education,

- Grossman, P./Kavanagh, S.S./Dean, C.G.P. 2018, The Turn Towards Practice in Teacher Education. An Introduction to the Work of the Core Practice Consortium, in: Grossmann, P. (Ed.) 2018, Teaching Core Practices in Teacher Education, Cambridge, 1–14.

- Grossmann, P. (ed.) 2018, Teaching Core Practices in Teacher Education, Cambridge MA.

- Grossmann, P./Fraefel, U. 2024, Introduction. A Cross-National Perspective on Teaching Core Practices, in: Grossmann, / Fraefel, U. 2024 (Eds.), Core Practices in Teacher Education. A Global Perspective, Cambridge MA, 1–8.

- Heil, S. 2017, Der professionelle religionspädagogische Habitus, in: Heil, S./Riegger, M. 2017, Der religionspädagogische Habitus. Professionalität und Kompetenz entwickeln – mit innovativen Konzepten für Studium, Seminar und Beruf, Würzburg, 9–32.

- Heil, S./Faust-Siehl, G. 2000, Universitäre Lehrerausbildung und pädagogische Professionalität im Spiegel von Lehrenden. Eine qualitative empirische Untersuchung, Weinheim.

- Heil, S./Riebel, T. (Hg.) 2025, Religionspädagogische Professionalisierung durch Handlungssituationen. Grundlegung – Umsetzung – Vernetzung, Würzburg.

- Heil, S./Riegger, M. 2020, The Professional Habitus in Religious Theory and Practice of Competenced-Based Teacher Training – including Professional Simulation, Würzburg.

- Helsper, W. 2021, Professionalität und Professionalisierung pädagogischen Handelns: eine Einführung, Opladen/Toronto.

- Klette, K./Jenset, I.S./Brataas, G. 2024, Practice What you Teach. Using Core Practices to Improve Connections Between Theory and Practice in Secondary Teacher Preparation, in: Grossmann, /Fraefel, U. 2024 (Eds.), Core Practices in Teacher Education. A Global Perspective, Cambridge, 69–80.

- Lehrkräftebildung für das 21. Jahrhundert: Attraktivität und Qualität durch Professionsbezug und Wissenschaftsorientierung. Gutachten der Expertinnen- und Expertenkommission zur Weiterentwicklung der Lehrkräftebildung in Bayern (veröffentlicht Mai 2025).

- Nückles, M./Kleinknecht, M. 2024, Modelling, Explaining, Enacting, and Getting Feedback. How Can the Acquisition of Core Practices in Teacher Education Be Optimally Fostered, in: Grossmann, P./Fraefel, U. 2024 (Eds.), Core Practices in Teacher A Global Perspective, Cambridge, 81–100.

- Terhart, E. (Hg.) 2000, Perspektiven der Lehrerbildung in Abschlußbericht der von der Kultusministerkonferenz eingesetzten Kommission, Weinheim/Basel.