„Die denken heute ganz anders als wir!“

Generation Z und Alpha – empirische Merkmale und religionspädagogische Folgen. Von Stefan Heil.

Die denken heute ganz anders als wir.“ „Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich verändert, keine Frage.“ „Da muss man ganz neue Methoden ausprobieren, um die noch zu erreichen.“ Spricht man mit Religionslehrkräften über ihre Schülerinnen und Schüler, erhält man überwiegend solche oder ähnliche Aussagen. Religionslehrkräfte können dann oft ins Detail gehen und diese Veränderungen genau beschreiben. Dies indiziert eine doppelte Herausforderung für die religionspädagogische Reflexion auf religiöse Bildungsprozesse: Zum einen geht es um das Verstehen heutiger Schülerinnen und Schüler, ihrer Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata; zum anderen um die angemessene Gestaltung eines korrelativen Religionsunterrichts, die auf diese Veränderungen reagieren muss.

Eine empirische Hilfe zur Hermeneutik heutiger Schülerinnen und Schüler ist die Generationenforschung. Die Merkmale unterschiedlicher Generationen herauszufinden, ist das Ziel dieser Forschungsrichtung. Die bekannten Bezeichnungen „Baby-Boomer“ oder „Generation Z“ sind Beispiele hierfür. Hinter den etwas skurrilen Namen verbergen sich seriöse Forschungsergebnisse, von denen aus religionspädagogische Konsequenzen zum angemessenen Umgang mit bestimmten Generationen gezogen werden können. Der Artikel klärt daher, was der Begriff Generation bedeutet und zeigt Grundlagen der Generationenforschung auf (1). Anschließend werden empirische Merkmale und religionspädagogische Folgen der Generation Z (2) sowie der Generation Alpha (3) herausgearbeitet. Ein kurzes Fazit rundet den Artikel ab (4).

-

Generation und Generationenforschung

1.1 Einteilung in Generationen

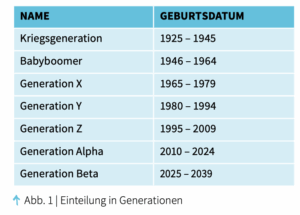

Was ist überhaupt eine Generation? Soziologisch bedeutet der Begriff Generation eine Alterskohorte, die vergleichbare äußere Prägungen in ihrer Sozialisation empfangen hat und dadurch ähnliche Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster ausbildet. Der soziologische Generationenbegriff ist daher im Unterschied zur genealogischen Verwendung des Begriffs als Familienforschung eine Kategorie zur Beschreibung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden verschiedener Kohorten. Anhand dieser Definition kann man unterschiedliche Generationen definieren. Zur Orientierung ein kurzer Überblick über gängige Einteilungen von Generationen:

Die Einteilungen in Generationen intendiert, Menschen eines Jahrgangs in einer Kategorie zusammenzufassen. Dadurch entstehen Typen, die vergleichbare Einstellungen und Handlungsmuster aufweisen. Diese oder ähnliche Namen für eine bestimmte Alterskohorte haben sich mehr oder weniger in der Öffentlichkeit und auch der Wissenschaft etabliert und gehen auf unter- schiedliche Entstehungskontexte zurück: Die Kriegsgeneration bezeichnet diejenige Alterskohorte, die den zweiten Weltkrieg miterlebt hat; in anderen Ländern wird diese Generation auch als „Silent Generation“ (USA) oder „Builders“ (Australien) bezeichnet. Aus dem Journalismus kommt der eingängige alliterative Begriff „Baby Boomer“, der in dieser Kombination erstmals in der „Daily Press“ 1963 verwendet wurde und dann auch in die soziologische Analyse hauptsächlich der amerikanischen, später auch anderer Gesellschaften eingegangen ist (vgl. Samuel 2022, 4). Generation X ist auf den Roman „Generation X“ von Douglas Coupland zurückzuführen, danach folgen Y und Z, bis es dann zum griechischen Alphabet übergeht; der Name Alpha stammt von dem Australier Mark McCrindle, der mit der Namensgebung „not a return to the old but the start of something new“ (McCrindle/Fell 2021, 25) vollziehen wollte.

Die unterschiedliche Namensgebung und deren Verbreitung deutet bereits an, dass die Beschäftigung mit dem Generationenbegriff ein übergeordnetes Feld betrifft, das sowohl journalistisch als auch wissenschaftlich bearbeitet wird.

1.2 Generationenforschung und empirische Datenlage

Die Generationenforschung wurde durch den Soziologen Karl Mannheim geprägt, der in den 1920er Jahren diesen Forschungszweig etablierte und den Generationenbegriff als Begriff „für die Analyse der Enwicklung von Gesellschaften und damit des sozialen Wandels“ (Dimbath 2016 ,154) schärfte. Der Begriff Generation – wie eingangs definiert als Alterskohorte mit ähnlichen Voraussetzungen und Merkmalen – wird daher als zeitdiagnostische Kategorie zur Beschreibung der Charakteristika der Verwendung bestimmter Kulturgüter verwendet. Dabei fällt auf, dass diese Einteilung des Wandels ungefähr fünfzehn Jahre umfasst, d.h. alle fünfzehn Jahre sollen sich die Merkmale einer Generation verändern und Neues hervorbringen, was jedoch lediglich als ein grober Orientierungsrahmen zu verstehen ist (Maas 2023b, 3).

Die Einteilung in Generationen ist im empirischen Sinne nicht exakt trennscharf und dient eher als Trendanzeige denn als strenge empirische Kategorisierung. Im Unterschied zu anderen soziologischen Kategorien wie z. B. Milieu oder Habitus (vgl. Heil 2025) erlaubt der Generationenbegriff einen ersten Überblick in dem Sinne, dass die in einem gleichen Zeitraum Geborenen ähnliche äußere Voraussetzungen haben und in ihren Weltanschauungen, ihren Mindsets vergleichbar sind. Soziologisch könnte man sagen, dass sie vergleichbare Habitusformen aufbauen, die zwar individuell sind, jedoch auch Ähnlichkeiten zu anderen aufweisen, die in diesem Zeitraum geboren sind. Diese Dialektik von Unterschiedenheit und Ähnlichkeit erlaubt es überhaupt, Individuen in Gruppen oder Kohorten zusammenzufassen. Diese allgemeine Trendanzeige hat Vor- und Nachteile: Der Vorteil ist die schnelle Orientierung und Kategorisierung von Menschen sowie die Sensibilisierung für Wandel und die Entstehung von Neuem. Nachteile sind hauptsächlich die Unschärfe und Zielgenauigkeit der Einteilung hinsichtlich der Individualität und Heterogenität innerhalb der Kohorte, nichtsdestotrotz oder gerade deswegen sind die Bezeichnungen Generation X, Y, Z usw. en vogue und weit verbreitet.

Woher weiß man überhaupt, wie die unterteilten Generationen „ticken“? Neben klassischen empirischen Jugend- und Milieustudien (z. B. Calmbach u.a. 2024; Shell Deutschland GmbH 2024; Ziebertz/Riegel 2008; Schweit- zer u. a. 2018) gibt es auch empirische Forschungsarbeiten, die sich der Generationenforschung zurechnen lassen (z. B. Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2024.2025; Maas 2023a.b; McCrindle/Fell 2021). Empirische Studien dieser Form sind im empirischen Sinne häufig triangulativ angelegt, d.h. neben klassischen quantitativen Erhebungsmethoden mittels Fragebogen kommen auch qualitative Methoden wie teilnehmende Beobachtung oder leitfadengestützte Interviews zum Einsatz. Dadurch erreichen die Studien eine hohe Feldnähe. Als Datengrundlage werden sowohl deutsche als auch internationale Studien herangezogen, die ähnliche Voraussetzungen aufweisen und somit vergleichbar sind.

Neben den empirischen Studien sind gerade im Bereich der Generationenbeschreibung zahlreiche Monographien im Umlauf, die sich sowohl wissenschaftlich als auch populärwissenschaftlich mit dem Thema befassen und es auf die Bestsellerlisten schaffen; eine Vielzahl dieser Studien beschäftigt sich damit, wie die neue Generation für den Arbeitsmarkt gewonnen werden kann (Maas 2023a.b), wie unter dem Stichwort „Führung“ der Umgang mit den Generationen gestaltet werden kann (Eberhardt 2024) und was dies für die Professionalisierung im jeweiligen Berufsfeld bedeutet (z. B. Bürger/Ellner 2024) oder welche pädagogischen und speziell religionspädagogischen Konsequenzen dieser Ansatz hat (Meyer 2020; Eckert u.a. 2011).

Für die Gestaltung von Bildungsprozessen und damit auch für Religionslehrkräfte ist es als Trend von Bedeutung zu erfahren, mit welchen Kindern und Jugendlichen es die Religionspädagogik zu tun hat und wie sich die unterschiedlichen Generationen verändern; erst auf dieser Diagnose aufbauend ist die Gestaltung von religiösen Lehr-Lernprozessen fallgerecht möglich. Die folgenden Ausführungen verschaffen daher einen kurzen Überblick über die generellen Merkmale der unterschiedlichen Generationen sowie die Folgen für die Religionspädagogik.

-

Generation Z: empirische Merkmale und religionspädagogische Folgen

2.1 Empirische Merkmale

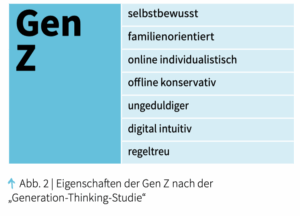

Die Generation Z oder abgekürzt Gen Z bezieht sich auf die Geburtenjahrgänge 1995 – 2009. Sie ist eine kleinere Alterskohorte als ihre Vorgänger und umfasst ca. 12,5 Millionen Menschen in Deutschland im Jahr 2023 (vgl. https://de.statista.com/themen/5349/generation- z/#topicOverview; Meyer 2020, 5). Maas identifiziert in der sog. „Generation-Thinking-Studie“ sieben zentrale Eigenschaften der Generation Z:

Diese sieben Eigenschaften sind prägend für die Gen Z (vgl. Maas 2023a, 45-56). Dadurch zeichnet sich ein Bild, das bei dem Umgang mit dieser Generation zu beachten ist: Die Gen Z ist selbstbewusst und schätzt ihre Chancen in der Berufswelt optimistisch ein. Die Familie und besonders die Eltern oder Erziehungsberechtigten spielen eine große Rolle als Berater und Begleiter im Leben. Das digitale Leben gehört intuitiv zum Alltag hinzu, darin wird das Besondere gesucht, während die Alltagsorientierung eher vom Begriff der Normalität bestimmt ist. Die Gen Z ist weiterhin ungeduldiger als Vorgängergeneration, nicht mehr so fokussiert und hält sich überwiegend an die geltenden Regeln im Zusammenleben. Digitale Medien und der Einsatz von KI gehören instinktiv zum Alltag dazu, die Trennung von realer und virtueller Welt wird dadurch immer mehr aufgehoben. Die Mitglieder der Gen Z sind „nicht nur Digital Natives, sie sind Social Media Natives“ (Maas 2023a, 11).

Die sog. „Trendstudie“, neben der „Generation- Thinking-Studie“ die bekannteste Studie zur aktuellen Generationenforschung in Deutschland, findet ähnliche Merkmale, hat darüber hinaus noch einige aufschlussreiche empirische Befunde. Dabei haben die Trendstudien von 2024 und 2025 z.T. überlappende, aber auch unterschiedliche Forschungsprofile, wo- durch ergänzende Ergebnisse entstehen. Aufgrund der weltpolitischen Lage ist die Gen Z allgemein gesprochen im „Krisenmodus“ (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2024a, 5), unterschiedliche Krisenerfahrungen und Ängste wie Angst vor Krieg, steigende Inflation, teurer und knapper werdender Wohnraum, Folgen der Klimakrise oder Angst vor einer neuen Isolation wie während der Corona-Pandemie bestimmen die gesamtgesellschaftliche Perspektive (vgl. dazu und im Folgenden Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2024a.b). Dies führt zu einer Unzufriedenheit und dem Fehlen einer gemeinsamen Vision für die Zukunft. Wie auch in früheren Studien steht dieser pessimistischen Sicht- weise des Allgemeinen die tendenziell, wenn auch auf geringem Niveau, zunehmende positive Beurteilung der persönlichen Lebensumstände gegenüber (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2025, 7). Die Gen Z bevorzugt traditionelle Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft oder Höflichkeit, wichtig in ihrem Leben sind Familie, Gesundheit, Sicherheit, Freiheit und Gerechtigkeit, weniger wichtig ist hierbei der Bereich Glaube / Religion (9 %), wobei dieser für Musliminnen und Muslime wichtiger ist als für Christinnen und Christen (12 %) (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2025, 26-28). Sinn im Leben findet die Generation Z hauptsächlich durch die Familie (59 %), Partnerschaft / Liebesbeziehung (36 %), Ziele im Leben (33 %), Freundschaften (30 %) und schulischen beziehungsweise beruflichen Erfolg (23 %), Sinn durch den Glauben finden 12 % (vgl. Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2025, 19).

Der Umgang mit digitalen Medien ist für die Gen Z eine Selbstverständlichkeit. In der digitalen Welt dominieren gemäß der Nutzung WhatsApp, Instagram, YouTube, Tik Tok sowie Snapchat (Schnetzer/Hampel/ Hurrelmann 2024a, 44; 2025, 32). Daneben werden KI- basierte Chatbots wie ChatGPT, Gemini, Mistral von 41 Prozent regelmäßig verwendet (Schnetzer/Hampel/ Hurrelmann 2025, 33). Die Gen Z verfolgt daher eine digitalaffine, aber nicht digitalexklusive Wirklichkeitssicht. Digitale Medien wie Smartphone, Konsolen oder Tablets gehören selbstverständlich zum Alltag dazu. Neben der Beschäftigung mit digitalen Medien ist auch die unmittelbare Umgebung von Bedeutung für die Gen Z. Dies wird z. B. in den Freizeitaktivitäten deutlich. Die wichtigsten Beschäftigungen sind für die Gen Z „Sport und Fitness (34 %), Freunde und Freundinnen treffen (34 %), Musik hören (31 %), Online-Gaming (29 %) und Social Media-Nutzung (27 %)“ (Schnetzer/ Hampel/Hurrelmann 2024a); dies zeigt, dass die digitale Welt zur realen gehört und sich beide Welten nicht trennen lassen. Die Selbsteinschätzung „Nichts tun / chillen / rumhängen“ (13 %) und „Feierlust der Jugend“ (6 %) rangieren demgegenüber weit unten. Das Vorurteil, dass die Gen Z nicht leistungsbereit sei, wird dadurch nicht bestätigt, die Leistungsbereitschaft ist sogar relativ hoch, jedoch zu den eigenen Bedingungen.

Der Themenbereich „Religion und Glaube“ gehört in der „Generation-Thinking-Studie“ nicht zum For- schungssetting, es finden sich dadurch keine expliziten Hinweise auf Religion und Religiosität dieser Generation.

In der Trendstudie von 2024 wird das Thema „Religion und Kirche“ ebenfalls nicht erforscht. In der Studie kommt Religion und Kirche nur an zwei Stellen vor. Erstens wird in Bezug auf die Einstellungen von Jugendlichen der allgemeine Schluss gezogen: „Aus zurückliegenden Studien lässt sich schließen, dass diese Ausgangslage für die jungen Menschen völlig selbstverständlich ist und allgemein eine große Toleranz untereinander sowie für unterschiedliche kulturelle, religiöse oder soziale Lebensformen besteht“ (Schnetzer/Ham- pel/Hurrelmann 2024a, 13). Die Toleranzgrenze bei Jugendlichen ist demnach sehr hoch und exklusivistische Weltzugänge werden eher abgelehnt. Zweitens kommt in der Studie „Kirche“ nur in einem Item vor: „F18 Wenn du an die Zukunft von Deutschland denkst: Welche drei Akteure spielen deiner Meinung nach die wichtigste Rolle, um die großen sozialen und ökologischen Probleme in Deutschland zu lösen?“ Hier belegt die vorgegebene Antwortmöglichkeit „Kirchen und Religionsgruppen“ den vorletzten Platz mit 4,9 %, den prozentual größten Anteil erhalten „Politik und Parteien“, „Wirtschaft und Unternehmen“ sowie „Wissenschaft und Forschung“ (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2024b, 17). Dies zeigt, dass die Generation Z Kirche und andere Religionsgruppen als weniger wichtig für die gesellschaftliche Gestaltung ansieht, über den eigenen Glauben wird dazu nicht gefragt.

In der Trendstudie von 2025 wird der Themenkomplex „Religion und Glaube“ jedoch explizit mit aufgenommen – mit aufschlussreichen Ergebnissen für die Religionspädagogik. Dabei wird zwischen christlichen (41 %), muslimischen (10 %) sowie Jugendliche ohne Zuordnung zu einem Glauben (45 %) unterschieden. Klassische Items, die den Glauben abfragen, sind (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2025, 21): „Ich glaube an einen persönlichen Gott“ (31 %), „Ich glaube, dass es eine überirdische Macht gibt“ (37 %), „Ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll“ (34 %), „Mein Glaube gibt mir Halt in schwierigen Zeiten“ (33 %). Die Autoren sprechen daher von einer „schwindenden Bedeutung von Religion und Glauben“ (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2025, 21), was im Vergleich zu früheren Messungen zutrifft. Zu beachten ist jedoch auch, dass immerhin noch gut ein Drittel dezidiert gläubig ist und der Glaube ihnen Halt gibt. Aus umfassenderen reli- gionspädagogischen Studien geht jedoch auch hervor, dass Jugendliche auf religiöse Themen prinzipiell ansprechbar sind und dafür Interesse zeigen, jedoch auf ihre eigene Weise (z. B. Schweitzer u.a. 2018, 245).

Insgesamt wird deutlich, dass sich die Gen Z in ihrem Lebensstil und ihren Einstellungen stark von den Vorgängergenerationen unterscheidet, was einen ver- änderten Umgang im pädagogischen Bereich erfordert.

2.2 Religionpädagogische Folgen

Die religionspädagogischen Folgen bauen auf den empirischen Ergebnissen auf. Sie beziehen sich zum einen auf den Bereich der Didaktik und Methodik als Planung von Durchführung von Lehr-Lernprozessen im Religionsunterricht, zum anderen auf das Classroom-Management zum Umgang der Lehrkraft mit ihren Schülerinnen und Schülern.

Didaktisch-methodisch kann aus den allgemeinen Merkmalen der Generation Z und den in der Literatur häufig gezogenen Konsequenzen für den Arbeitsmarkt Folgendes abgeleitet werden: Die Gen Z ist leistungsbereit und bringt sich ein, jedoch auf ihre eigene Art und Weise. Ein Schlüssel hierzu ist die Beteiligung und Teilhabe an der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen. Der Gen Z ist es ein Anliegen, die eigene Freiheit in der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen einzubringen und individuell und kreativ zu nutzen. Religionspädagogisch korreliert dies mit einem kompetenzorientierten Religionsunterricht in dem Sinne, dass die eigene Lernausgangslage eingebracht und auf je eigenem Weg weiterentwickelt wird. Die Zielorientierung ist dabei nicht das Problem, sondern die jeweilige Art und Weise, wie gelernt wird sowie die Transparenz, die dabei zugrunde gelegt wird. Das individuelle und kommunikative Arrangement von Lehr-Lernprozessen sowie die Verdeutlichung des Sinns, wozu gelernt wird, gewinnen dabei an besonderer Bedeutung. Dabei kann es wie zuvor beschrieben zu einem Wechsel von digitalen und analogen Medien kommen, die Hauptsache ist, der Lernprozess passt zur jeweiligen Person.

Lerntheoretisch legt die Gen Z mehr Wert auf das „fleißige, konsequente Abarbeiten von Aufgaben sowie die strukturierte und koordinierte Planung von Prozessen“, weniger auf das „visionäre Denken“ (Schnetzer/ Hampel/Hurrelmann 2024a, 59). Dies bedeutet, dass die Gen Z die ihr gestellten Aufgaben unter Beachtung ihrer individuellen Bedingungen erfüllt, jedoch mit weniger kritischem Impetus als vorherige Generationen. Die Aufgabenstellungen sollten daher eher kurz und überschaubar als zu ausufernd sein. Typisch für die Gen Z ist eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, die konzentriertes Arbeiten über einen längeren Zeitraum erschwert. Die Medien, Sozialformen und Inhalte soll- ten in einem klassischen Unterrichtsverlaufsplan diesem Befund angepasst sein.

In Bezug auf Medien gehört die Digitalisierung zum Grundmerkmal der Gen Z. Dabei spielen digitale Medien sowohl als Tools als auch als prinzipieller Zugang zur Welt eine Rolle. Die Vermittlung von Medienkompetenz bei Lehrkräften und die philosophische Reflexion über die Mediatisierung der Welt gehören dadurch auch zur Grundaufgabe des Religionsunterrichts. Zum Einsatz digitaler Medien gehört die Beachtung digitaler Gewohnheiten wie „kurze Sequenzen, anschauliche Visualisierung, ggfs. multimedial“ (Meyer 2020, 28). Digitale Medien tragen daher mit ihrer Eigenlogik zum medialen Gelingen des Religionsunterrichts bei. Neben den digitalen Medien ist die Gen Z aber durchaus ansprechbar für analoge Medien, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Ein guter Mix aus digitalen und analogen Medien je nach didaktischem Setting ist daher im Religionsunterricht notwendig (vgl. Grunden 2022).

Hinsichtlich der Sozialformen geht mit der Digitalisierung einher eine verstärkte Hinwendung zur sog. „Remote-Work“ (Maas 2023a, 72), also die Tendenz zum mobilen Arbeiten und zur mobilen Erledigung von Aufgaben. Dies ist aufgrund der schulischen Rahmenbedingungen für den Religionsunterricht nur schwer umsetzbar, zeigt jedoch, dass weniger die reine Präsenz, sondern eher die Unterstützung durch die Lehrkraft bei der Erledigung von Aufgaben im Vordergrund steht. Besteht keine Aufsichtspflicht, kann dies im Rahmen von „Blended-Learning“ Konzepten oder in Projektarbeit umgesetzt werden. Dies schließt auch die Bearbeitung von Aufgaben in Teams ein (Maas 2023a, 102), da die Gen Z gerne zusammenarbeitet – und sich auch gemeinschaftlich verantwortlich zeigt, was ebenfalls im schulischen System aufgrund der Einzelbewertung von Leistungsnachweisen zumindest erschwert wird. Gleichwohl besteht hier die Tendenz, Aufgaben im Team zu erledigen.

Für das Classroom-Management zeichnen sich folgende Konsequenzen ab: In Bezug auf die Schulsituation kommen mehr als zwei Drittel gut zurecht (69 %), weniger gut kommen nur 10 % zurecht, 21 % liegen dazwischen (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2024a, 78). Auch sind 49 % mit ihren Lehrkräften zufrieden,

51 % unzufrieden, worunter auch die institutionellen Bedingungen zählen (Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2024a, 78). Prinzipiell ist die Gen Z also mit ihrer Schulsituation zufrieden, die institutionellen Voraussetzungen könnten jedoch verbessert werden. Auf der Beziehungsebene sind Wertschätzung und Ernstnehmen für die Gen Z von großer Bedeutung, ein klassisches deduktives Top-Down- Modell stößt auf Widerstand. Dabei kommt es der Gen Z darauf an, dass sowohl das zu erwartende Produkt, etwa in Fom von Noten, als auch eine gute Atmosphäre und die Möglichkeit zur Entfaltung des eigenen Zugangsweges beachtet werden, was klassische pädagogische Maßnahmen sind. Auch die Rolle der Lehrkraft verändert sich dabei und nimmt in der Tendenz die Funktion ein, die Hattie als „Visible Learning“ mit den bekannten Merkmalen beschreibt. Für den Bereich der polizeilichen Ausbildung z. B. nennen dies Bürger und Ellner die Transformation von der „Amtsautorität“ zur „Fachautorität“ „Ihre Vorgesetzten überzeugen durch Kompetenz. Sie sind offen für Vorschläge, sie nehmen die Jungen ernst und können erklären, aus welchem Grund etwas nicht umgesetzt werden kann“ (Bürger/Ellner 2024, 18). Dadurch wird die Lehrkraft eher zum begleitenden Coach als zum Instruktor. Die Lehrkraft schafft Transparenz und erteilt während des Lehr- Lernprozesses Feedback, auch bei kleineren Lernschritten (vgl. Heil/Velte-Ries 2024). Damit korrespondieren wenn möglich kleinere Leistungsfeststellungen und „laufende Lernfortschrittskontrollen“ (Meyer 2020, 29), um den Lernprozess kontinuierlich zu begleiten und Rückmeldung geben zu können. Nicht zu vergessen ist auch die Einbeziehung der Eltern oder Erziehungsberechtigten in die schulische Kommunikation, da diese für die Gen Z von großer Bedeutung sind.

Insgesamt funktioniert die Gen Z nach eigenen Regeln, die Maas wie folgt definiert: „verkürzte Aufmerksamkeitsspanne, die geringere Frustrationstoleranz, weniger Training in der analogen Welt und das Bedürfnis nach Strukturen“ (Maas 2023b, 77). In seiner Grundstruktur ist diese Eigenlogik der Gen Z kompatibel mit einem modernen kompetenzorientierten Religionsunterricht. Die konsequente didaktische Anwendung kompetenzorientierter Elemente wie Lernausgangsla- ge, Feedback, Transparenz und individualisierte Lernwege kommen den habituellen Voraussetzungen der Gen Z entgegen (vgl. Heil/Müssig 2022). Hinzu kommen gerade auch im Religionsunterricht subjektorientierte und korrelative Herangehensweisen an ein Thema, was die Autoren der Trendstudie mit den Schlagworten „lebensnah, digital sensibel und partizipativ“ Schnetzer/Hampel/Hurrelmann 2025, 30) zusammenfassen. Werden noch klassische methodische Fähigkeiten wie Medienkompetenz, angemessener Sozialformwechsel und zielgruppenspezifische Aufbereitung der Inhalte beachtet, kann der Religionsunterricht mit der Gen Z gelingen.

-

Generation Alpha: empirische Merkmale und religionspädagogische Folgen

3.1 Empirische Merkmale

Die Generation Alpha oder abgekürzt Gen a bezeichnet die Kinder und Jugendlichen, die zwischen 2010 und 2024 geboren worden sind. Ihr Anteil an der Bevölkerung betrug zum Ende des Jahres 2022 11,9 Millionen Kinder und Jugendliche (vgl. https://www.destatis.de/ DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der-Woche/2023/ PD23_33_p002.html#:~:text=Vergleich%20zum%20Vor,wurde%202022%20alle%2020%20Minuten). Und hier zeigt sich auch die Schwierigkeit der empirischen Erforschung dieser Generation, muss das Studiendesign doch auf diese Zielgruppe hin zugeschnitten sein – und manche Personen dieser Generation waren zum Studienzeitpunkt noch gar nicht geboren oder sind entwicklungspsychologisch nicht auf klassische Erhebungsmethoden ansprechbar. Ist die Gen Z gut erforscht, so sind die Aussagen zu Merkmalen der Generation Alpha noch stärker als Trend dieser Generation aufzufassen. Gleichwohl lassen sich Studien ausmachen, die ein auf die Zielgruppe zugeschnittenes Design entwickeln und diese Trends aufzeigen (vgl. Maas 2023b; McCrindle/Fell 2021).

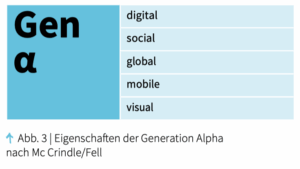

Nach der Studie des Namensgebers dieser Generation, McCrindle, lässt sich die Generation Alpha durch fünf Merkmale charakterisieren (vgl. McCrindle/Fell 2021, 47 ff.):

Die Gen a ist hauptsächlich gekennzeichnet durch die Digitalisierung der Lebenswelten als prägendes Merkmal. Ist die Gen Z noch im Wechsel von digitalen und analogen Medien aufgewachsen, so ist die Gen a überwiegend im digitalen Raum zu Hause, aufgrund digitaler portabler Technik tendenziell immer und überall. Dies führt zu einer Transformation der lebensweltlichen Aktivitäten und prägt ihren Habitus, d.h. die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, mit der sie die Wirklichkeit sehen und deuten. Die Einbeziehung digitaler Technik in den Lebensalltag hat Auswirkungen auf fast alle Bereiche des menschlichen Lebens und wird von der Gen a intuitiv und unmittelbar verwendet. So folgert McCrindle: „From our re- search we have observed a significant increase in app-based play and screen time among children, leading to shorter attention spans, greater digital literacy and less traditional social formation” (McCrindle/Fell 2021, 48). Die rasante Verbreitung der Verwendung künstlicher Intelligenz in Alltag und Schule verstärkt diesen Trend (vgl. Heger 2024).

Die soziale Welt wird von der digitalen beeinflusst, die Trennung von real und virtuell macht für die Gen a keinen Sinn, da beide Welten fließend ineinander übergehen. Neben unmittelbaren sozialen Kontakten in Familie, Vereinen und bei Freunden bezieht sich das Adjektiv sozial daher auch auf die Einbeziehung von Personen im Bereich von „Social Media“. Dabei handelt es sich vielmals um die Vernetzung mit der Peer-Group in Chatgruppen oder anderen sozialen Netzwerken. Die Vernetzung mit dieser Gruppe spielt eine größere Rolle als in früheren Generationen, da durch digitale Vernetzung immer und überall kommuniziert werden kann. Daneben sind gerade im sozialen Bereich Influencer in digitalen Plattformen von Bedeutung. Neben den digitalen sozialen Kontakten werden die Eltern und Erziehungsberechtigten immer wichtiger im Leben der Gen a. Durch die Konzentration auf die Kleinfamilie erhalten die Eltern und Erziehungsberechtigten einen steigenden Einfluss auf die Lebensgestaltung ihrer Kinder, v. a. auch im Bildungssystem.

Ebenfalls durch die digitalen Medien beeinflusst ist die Wahrnehmung der Welt im Ganzen. Durch die zeitgleiche Verbreitung und Verfügung können sich Kinder und Jugendliche ständig über Nachrichten aus der ganzen Welt informieren und erhalten dadurch einen breiteren Einblick in das Weltgeschehen als frühere Generationen. Dies betrifft auch jugendspezifische Trends wie Kleidung, Musik oder Vorbilder. Auch die Bindung an die Kleinfamilie und die dadurch bedingten Urlaubsreisen tragen zur globalen Wahrnehmung bei.

Digitale Medien sind heutzutage mobil einsetzbar. Die mobile Verfügbarkeit und dadurch indirekt bedingte erhöhte Mobilität ist ein weiteres Merkmal der Gen a. Auch die Fähigkeit zur Mobilität und Flexibilität wird dadurch erhöht.

Visuell schließlich beschreibt die bevorzugte Form der Wahrnehmung von Wirklichkeit der Gen a. Informationen werden überwiegend durch visuelle Plattformen in Form von Bildern und Videos generiert, wobei der Einbezug von KI auch zur Rückbesinnung auf Lesekompetenz beiträgt. Nichtsdestotrotz sind längere Texte für die Gen a ungewohnt, vor allem, wenn sie nicht durch visuelle Elemente begleitet werden.

Diese fünf Merkmale sind nach McCrindle prägend für die Generation Alpha. Die sog. „Generation Alpha Studie“ (Maas 2023b) konkretisiert die Merkmale für den deutschsprachigen Raum und kommt letztlich zu dem aufschlussreichen Fazit: „All das, was die Generation Z bereits ausmacht, wird auch für die Generation Alpha gelten. Nur sehr wahrscheinlich in intensivierter Form“ (Maas 2023b, 77). Dies bedeutet, dass neben den genannten Merkmalen von McCrindle auch die persönliche Beziehung und die Art und Weise des Feedbackgebens und der Kritik eine verstärkte Rolle spielen. Damit ist gemeint, dass die Generation Alpha gewohnt ist, ihren eigenen Willen durchzusetzen und Konflikte nicht oder nur mit großer Überwindung ausgetragen werden. Aufgrund der Erfahrungen im digitalen Raum gibt die Generation Alpha selbst gerne Feedback im Sinne von Bewertungen und Kommentaren im Netz; sie sind es also gewohnt, Feedback zu bekommen, jedoch in genauer und dosierter Form. Als Kritikform schlägt Maas vor, selbst Kritik geben zu lassen in dem Stil „Wie findest du selbst dein Ergebnis?“ (Maas 2023b, 64).

Insgesamt werden die Tendenzen der Gen Z bei der Gen a aufgenommen und verstärkt, v.a. hinsichtlich der Verknüpfung von analoger und digitaler Welt.

Religion und Glaube werden in beiden Studien nicht erforscht. Aus den empirischen Daten zu anderen Bereichen kann jedoch gefolgert werden, dass die Gen a dann auf religiöse Themen ansprechbar ist, wenn diese zu ihrem Erfahrungshorizont passen. Dies betrifft sowohl die Bedeutung der Religion für das eigene Leben als auch für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Dabei spielt die Wertevermittlung im Religionsunterricht, die aus dem christlichen Menschenbild folgt, eine bedeutende Rolle. Sinnangebote und Orientierung für das eigene Leben, Entwicklung von Empathie und Mitgefühl gegenüber anderen sowie aufklärerische, reflexive Denkräume v.a. im Hinblick auf den Umgang mit Medien sind dabei von zunehmender Bedeutung. Der Religionsunterricht kann dazu ein Raum sein, in dem diese Zielorientierungen erfahrungsorientiert und diskursiv angegangen werden können. Die Erreichung dieser inhaltlichen Ziele kommt bei der Gen a aber stark auf die didaktisch-methodische Einbettung und die Beziehung zur Lehrkraft und deren Fähigkeit zum Classroom-Management an, was im Folgenden deutlich wird.

3.2. Religionspädagogische Folgen

Die religionspädagogischen Folgen sind ähnlich wie bei der Gen Z, nur noch intensiver: Didaktisch-methodisch bedeutet dies hauptsächlich eine klare Strukturierung des Unterrichts, gezielte Wechsel der Medien und Sozialformen aufgrund einer geringen Aufmerksamkeitszeit, Einbezug digitaler und analoger Medien in den Unterricht, eine kompetenzorientierte Erhebung der Lernausgangslage mit der Bereitstellung individueller Lernwege. Ein Schwerpunkt liegt in der digitalen Medienerziehung, gerade auch im allgegenwärtigen Umgang mit KI bei der Bewältigung von Aufgaben. Das natürliche Bewegen der Gen a im digitalen Raum führt zu einer doppelten Herausforderung für die Religionspädagogik: Einerseits muss sie diese Lernausgangslage berücksichtigen, d.h. digitale Formen des Lernens wahrnehmen und in Lehr-Lernprozesse integrieren wie z. B. das Arbeiten mit Tablets, Apps, der digitalen Tafel u.a. Andererseits ist gerade die Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit den digitalen Lebenswelten von Bedeutung. Auf der kognitiven Ebene betrifft dies die Förderung des kritischen Denkens in der Auseinandersetzung mit Inhalt und Form der digitalen Medien, v.a. hinsichtlich der Bedeutung von Algorithmen und künstlich kreierter Wirklichkeit. Auf der affektiv-volitionalen Ebene sind soziale Fähigkeiten gefragt sowie die Entwicklung von Empathiefähigkeit. Gerade hier kann auch der Religionsunterricht einen wichtigen Beitrag leisten. Auf der pragmatischen Ebene der Handlungen sind körperliche Aktivitäten notwendig, um über die Beschäftigung mit digitalen Endgeräten hinauszugehen bzw. diese darin zu integrieren.

Für das Classroom-Management sind folgende Punkte für die Gen a bedeutsam: Aufgrund der eher gering ausgeprägten Kritik- und Konfliktfähigkeit sollten Konflikte behutsam ausgetragen und begleitet werden. Konfrontative Kritik und negatives Feedback erzeugen Abwehrmechanismen. Stattdessen sind eher konkrete Handlungsanweisungen und zielgenaues, nicht pauschales Feedback gefragt. Da es die Gen a gewohnt ist, in den digitalen Medien ein Feedback zu geben, ist sie auch für Feedback empfänglich, jedoch in einer konstruktiven und möglichst präzisen Form (vgl. Heil/Velte-Ries 2024).

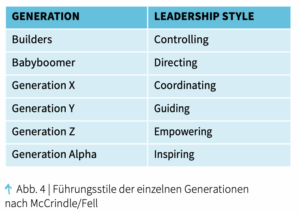

Die Veränderungen der Gen a haben auch Folgen für die Umgangsstil und den Führungsstil der Lern-ruppe im Classroom-Management: Ein kurzer Exkurs auf die bevorzugten Führungsstile der einzelnen Generationen zeigt, wie sich die Präferenzen der einzelnen Generationen verändert haben und welchen Führungsstil die Gen a bevorzugt. Nach McCrindle kann man folgende präferierten Führungsstile unterscheiden (vgl. McCrindle/Fell 2021, 36):

An der Tabelle als Trendanzeige erkennt man anschaulich den Wechsel der einzelnen Führungsstile, auch hinsichtlich der Verschiebung von der Gen Z zur Gen a: Während die Gen Z noch einen eher selbstbestärkenden und ermöglichenden Führungsstil bevorzugt, der ihnen hilft, ihre Kompetenzen zu entwickeln, setzt die Gen a auf einen eher inspirierenden und anregenden Führungsstil, der die eigene Kreativität fördert. Dies hat Konsequenzen für die Rolle der Lehrkraft, die bei der Gen Z eher auf selbstermöglichende Hilfestellungen und bei der Gen a eher auf starke Impulse zur eigenständigen Weiterarbeit setzen kann als auf direktive Formen der Führung. Dabei gewinnen kommunikative Fähigkeiten der Lehrkraft sowohl in semantischer als auch pragmatischer Hinsicht immer mehr an Be- deutung: Ein in der Wortwahl behutsamer, partizipativ angelegter und empathischer Kommunikationsstil bei gleichzeitiger klar definierter und transparenter Zielorientierung führt nach dieser Theorie zu den größten Erfolgen in der Führung von Lerngruppen.

Eine noch bedeutendere Rolle als bei der Gen Z spielen die Eltern und Erziehungsberechtigten. Diese müssen in den Lernprozess einbezogen werden und möglichst als Bildungspartnerinnen und Bildungspartner ihrer Kinder gewonnen werden, da eine enge Bindung der Gen a zu der Kernfamilie vorhanden ist.

Insgesamt weist die Gen a ähnliche Merkmale wie die Gen Z auf, die jedoch noch intensiver und ausgeprägter sind. Besonders das selbstverständliche Bewegen in der digitalen Welt und der Einbezug von KI in den Alltag prägen diese Generation.

-

Fazit

Die Einteilung in Generationen ist eine Trendanzeige des sozialen Wandels. Sie dient als Hilfestellung für Lehrkräfte, um Tendenzen einer Alterskohorte wahrzunehmen und zu verstehen. Dadurch werden Sensibilität für Neues grundgelegt und Kategorien zu deren Beurteilung bereitgestellt, um geeignete pädagogische Maßnahmen ergreifen zu können. Die Erforschung von Merkmalen einzelner Generationen ist jedoch nur ein erster Schritt, um genauer hinzusehen, denn Generationen sind kein monolithischer Block, sondern in sich differenziert. Gleichwohl hilft die Generationenforschung, Veränderungen der Lebenswelten verstehen und beurteilen zu können. Dadurch wird es auch möglich, die eigene religionspädagogische Professionalität weiterzuentwickeln, am eigenen professionellen Habitus zu arbeiten. Die Generation Z und die Generation a haben dabei unterschiedliche Merkmale, die bei der Gestaltung von Lehr-Lernprozessen im Religionsunterricht beachtet werden müssen. Und seit 2025 ist die neue Generation b am Start. Es bleibt spannend zu beachten, wie sich diese Generation entwickeln wird.

- Bürger, B./Ellner, H. 2024, Generation Z und Alpha. Verstehen, gewinnen, binden – ein Wegweiser für die Polizei, Wiesbaden.

- Calmbach, M. u.a., 2024, Wie ticken Jugendliche? 2024. Lebens- welten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in Deutsch- Eine SINUS-Studie im Auftrag von: Arbeitsstelle für Jugend- seelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, Bund der Deutschen Katholischen Jugend, Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, DFL Stiftung, Bonn.

- Dimbath, O. 2016, Soziologische Zeitdiagnostik. Generation – Ge- sellschaft – Prozess, Paderborn.

- Eberhardt, D. 42024, Generationen zusammen führen. Mit Gene- ration X, Y, Z, Babyboomern und Alpha die Arbeitswelt gestalten,

- Eckert, T./v.Hippel, A./Pietraß, M./Schmidt-Hertha, B. 2011, Bil- dung der Generationen, Wiesbaden.

- Grunden, K. 2022, Das Ende der „Kreidezeit“ – geht gute Lehre nur digital? Eine qualitative Studie über den Zusammenhang von digitalen Medien und Lernerfolg im Fachbereich Religionspäda- gogik,

- Heger, J. 2024, Künstliche Intelligenz und (religiöse) Bildung. Vom zweifelnden Bedenken zum bedachten Umgang, in: RelPädplus 4 (2024), 36-41 (auch: https://relpaed.plus).

- Heil, S. 2025, Art. Habitus, in: Wissenschaftlich-Religionspädago- gisches Lexikon im Internet (wirelex.de).

- Heil, S./Müssig, L. 2022, „Das haben wir doch gemacht!“ / „Das kannst Du jetzt!“. Themenorientierte und kompetenzorientierte Phasenmodelle im religionspädagogischen Vergleich, in: RelPäd- plus 2, 19-25 (auch: https://relpaed.plus).

- Heil, S./Velte-Ries, N. 2024, Feedback im kompetenzorientierten Religionsdidaktische Strukturierung und empirische Beispiele in: RelPädplus 4, 26-33 (auch: https://relpa- ed.plus).

- Maas, R. 22023a, Generation Z für Personalmanagement und Füh- Ergebnisse der Generation-Thinking-Studie, München.

- Maas, R. 2023b, Generation Alpha. Wie sie tickt und wie Unter- nehmen sich darauf einstellen sollten, München.

- McCrindle, M./Fell, A. 2021, Generation Alpha. Understanding our Children and Helping them Thrive, London.

- Meyer, K. 2020, Persönlichkeit und Selbststeuerung der Genera- tion Z. Ein Leitfaden für Bildungsträger und die mittelständische Unternehmenspraxis, Stuttgart/Calw.

- Samuel, L.R. 2022, The Rise and Fall of Baby Boomers. The Long, Strange Trip of a Generation, Newcastle upon Tyne.

- Schnetzer, /Hampel, K./Hurrelmann, K. 2024a, Trendstudie „Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber“, Kempten.

- Schnetzer, S./Hampel, K./Hurrelmann, K. 2024b, Tabellenband 14-29-jährige in Deutschland. Eine Auswertung der Trendstudie „Jugend in Deutschland 2024: Verantwortung für die Zukunft? Ja, aber“, Kempten.

- Schnetzer, /Hampel, K./Hurrelmann, K. 2025, Trendstudie „Jugend in Deutschland 2025 mit Generationenvergleich. Zukunft made in Germany – besorgt, doch nicht hoffnungslos“, Kempten.

- Schweitzer, F. u.a. 2018, Jugend – Glaube – Religion. Eine Reprä- sentativstudie zu Jugendlichen im Religions- und Ethikunterricht, Münster.

- Shell Deutschland GmbH (Hg.) 2024, Jugend 2024. Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt, Weinheim/Basel.

- Ziebertz H.-G./Riegel U. 2008, Letzte Sicherheiten. Eine empiri- sche Untersuchung zu Weltbildern Jugendlicher, Gütersloh/Frei-

Internetquellen:

- https://de.statista.com/themen/5349/generation-z/#topicOverview (02.05.2025).

- https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Zahl-der- Woche/2023/PD23_33_p002.html#:~:text=Vergleich%20zum%20 Vor,wurde%202022%20alle%2020%20Minuten (02.05.2025).