„Bibel und Tradition“ als Thema des Religionsunterrichtes.

Ein-Blicke in biblische Wundererzählungen. Von Heinz Blatz.

- Bibel und Religionsunterricht

Im Umgang mit der Bibel unternehmen wir im Religionsunterricht den Versuch, „den garstigen, breiten (Oster-)Graben“ (Lessing/Barner 1989, 443) zu den biblischen Lebenswelten sowie zum historischen Jesus zu überbrücken und die biblischen Texte sowie deren Aussagen zu erhellen. Dabei sind wir immer wieder neu gefordert, Übersetzungs- und Erschließungsmöglichkeiten zu erkunden. Dies ist bereits in biblischen Zeiten der Fall, wenn bspw. die Evangelisten ihr Quellenmaterial auf die jeweilige Situation ihrer Gemeinden hin aktualisieren und ausrichten. Im Idealfall lassen ebenfalls die Lehrkräfte in ihrem Unterricht die biblischen Erzählungen für Schülerinnen und Schüler lebendig und fruchtbar werden; dies kann ermöglicht werden, indem man günstige Bedingungen dafür schafft, dass die Textwelten von den Jugendlichen sachgemäß verstanden werden können, und dadurch, dass die Textwelten und die Lebenswelten von Jugendlichen wechselseitig und sinnvoll korreliert werden können. Hierbei ist zu beachten, nicht nur „über“ die biblischen Texte zu sprechen, sondern auch die Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen. So kann eine Relevanz der Bibel für das Leben im Hier und Jetzt aufscheinen, wenn die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit erhalten, die biblischen Überlieferungen auf ihren Lebenssinn hin zu befragen und deren Bedeutung für sich zu entdecken – so können die biblischen Texte Resonanzräume des Lebens sein (s. a. Mendl 2008, Religion). Um dies zu erreichen, ist neben einer kognitiven auch eine ganzheitliche Ansprache hilfreich, um idealerweise die eigene Aktivität und ein selbstständiges sowie selbsttätiges Handeln zu fördern. Dabei haben sowohl die historisch- kritischen Methoden als auch die eigenen Text- sowie Lebens-Erfahrungen in der Bibelarbeit ihre Berechtigung. Kognitive und affektive Ansätze stehen daher nicht im Widerspruch und sind vielmehr in ihrer Kombination gewinnbringend im Unterricht einsetzbar.

Bei einem ertragreichen Zugang zu den (außer-)biblischen Texten sind zudem weitere Aspekte zu bedenken: Die Sprache der Bibel und der Antike mit deren Inhalten und Bildern, die sich auf damalige Kontexte beziehen, stellen zumeist eine Verständnisbarriere dar; solche Texte können heutzutage oftmals schwer verständlich oder teilweise gänzlich unverständlich sein. Wenn die Logik der Texte mit den heutigen Lebenswelten in Kommunikation gebracht werden soll, ist deshalb zu gewährleisten, dass die Jugendlichen auch die ursprünglichen Aussageabsichten der Texte erschließen und begreifen. Insofern ist dafür Sorge zu tragen, die alte Sprache, die alten Kontexte und Horizonte etc. zu klären und deren Bedeutungen zu erarbeiten, damit deren Sinnhaftigkeit und Logik verstehbar wird. Hierbei erweisen sich „historisch-kritische Methoden als Grundlage für die bibeldidaktische Arbeit unabdingbar, denn sie gewähren durch ihre Textorientierung, dass der Sinnhorizont, der biblischen Texten eigen ist, verständlich gemacht wird. Für den Religionsunterricht ist das von allergrößter Bedeutung, weil damit einer willkürlichen Vereinnahmung biblischer Texte entgegengearbeitet wird. Anstatt die Bibel als „Steinbruch“ für vorausgehende anthropologische Erfahrungen zu missbrauchen oder für bereits feststehende Wahrheiten zu funktionalisieren, lädt die historisch-kritische Exegese zur konstruktiven Wahrheitssuche mit dem Text ein“ (Cebulj 2010, 187f.). Dies ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass biblische Texte als Lebensworte entdeckt und auch für heute fruchtbar gemacht werden können (s. a. Schambeck 2009, 122–147.180).

-

Wundererzählungen – noch up to date?

Wundererzählungen machen einen erheblichen Bestandteil der Evangelienüberlieferung aus und prägen nicht unwesentlich unser Jesus-Bild. Diese sind zwar faszinierend, aber auch sperrig – und fordern gerade im Religionsunterricht in vielfältiger Weise heraus (s. a. Höger 2016).

In der kirchlichen Tradition sind Wunder vor der Neuzeit meist „supranaturalistisch“ als Eingriffe Gottes in den Naturverlauf erklärt und zur Untermauerung des christlichen Glaubens herangezogen worden. Mit der Neuzeit sind diese von einem Grundpfeiler der Apologetik zu deren Gegenstand geworden (s. a. Theißen/ Merz 2023, 264–269). Heutzutage ist ein Wunderglaube – vor einem vorwiegend naturwissenschaftlich geprägten Weltbild – oftmals ein Stein des Anstoßes. Immer wieder begegnet daher die Einstellung, mit der Bibel und v. a. mit den Wundererzählungen könne man nicht viel anfangen. Sollte man daher solch sperrige Bibeltexte im Religionsunterricht besser nicht behandeln und so eine tiefergehende Beschäftigung mit diesen umgehen?

-

Wunderverständnis (heute – antik)

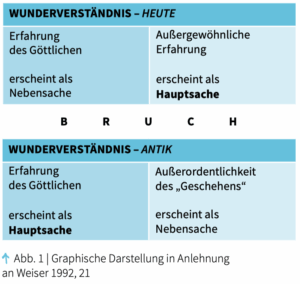

Um hier ertragreich zu sein, ist zunächst der Begriff „Wunder“ zu klären. Die heutige Zeit und die Antike besitzen diesbezüglich unterschiedliche Maßstäbe, die v. a. durch differente Weltbilder geprägt werden. Grundsätzlich muss man bei der Betrachtung der „Wundertexte“ der Bibel und der Antike die zu unterscheidende Ausgangsposition beachten, da sich dadurch auch das Textverständnis ändert. Im antiken Weltbild ist ein Wunder unter Einschluss von wunderbarem Vorherwissen, Orakelwesen, Magie und göttlichen Epiphanien ein integraler Bestandteil der antiken Welt. In der Neuzeit wird hingegen ein Wunder als solches aufgrund der Naturgesetzlichkeit zumeist negiert.

Nach antiker Vorstellung können Gottheiten jederzeit Wunder vollbringen; dies tritt ein, wenn die Gegenwart und das Wirken einer Gottheit sowie ihrer Mächte intensiver als sonst zu erfahren ist. Ein Wunder ist demnach – antik gedacht – ein Ereignis, das gegen normale Erwartungen eintritt und dem v. a. eine religiöse Bedeutung zugesprochen wird. -

Wunder-Erzählungen im Umfeld

Wundererzählungen finden sich nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im hellenistischen und jüdischen Umfeld. Man trifft auf eine Vielzahl von Wundertätern (s. a. Kollmann 2002, 29–56). Eine gemein-antike Überzeugung ist, dass göttliche Heilkräfte sich auch in auserwählten Menschen (z. B. Pythagoras, Empedokles, Elija, Elischa, Apollonius von Tyana, Kaiser Vespasian) oder im Kult bestimmter Heilgottheiten (z. B. Asklepios, Serapis) manifestieren können. Gerade an deren Tempeln und durch deren Personal bzw. Anhängerschaft werden diese verbreitet (z. B. auf Inschriften in Epidauros/4. Jh. v. Chr. oder Rom/3. Jh. n. Chr.).

-

Wundererzählung – Gattung

In den neutestamentlichen Evangelien findet sich eine erhebliche Anzahl von Wundererzählungen, wobei diese zumeist das heilende und helfende Wirken Jesu zum Inhalt haben. Allerdings ist dabei nicht zu vergessen, dass hierbei Jesu Tun in geprägte Erzählformen gegossen wird. Das Vorliegen einer Gattung und deren Strukturen ist im Unterricht bewusst zu machen, da bereits durch die Gattungsform selbst erste Information gegeben werden. Damals wie heute findet ein großer Teil des (schriftlichen) Kommunizierens in relativ festen Formen statt. Folglich wird man an eine Zeitung (mit Bericht, Glosse, Kommentar …) andere Erwartungen als an einen Roman oder an Beiträge einer Satirezeitschrift richten. Auch in den biblischen und antiken Texten sind Gattungen anzutreffen, womit bei den Erstrezipierenden bestimmte Erwartungen verknüpft werden (Gebrauchssituation der Wundererzählungen zumeist in der Verkündigung). Wundererzählungen weisen gattungstypische Motive auf, wobei sich diese in vier kompositionellen Orten gruppieren (v. a. in neutestamentlichen Texten):

-

-

- Einleitung (Situationsschilderung – Auftritt der Personen)

- Exposition (Spannung – Charakterisierung der Notlage),

- Zentrum (Heilung durch Wort/Tat)

- Schluss (Demonstration – Beglaubigung – Werbung)

(s. a. Theißen/Merz 2023, 270–280).

-

Die Gattungsform nimmt dabei auch Einfluss auf den Inhalt – denn was nicht in die Form passt, wird weggelassen – oder fällt den kundigen Lesenden besonders ins Auge!

Dass es damals solche Wundererzählungen nicht nur von Jesus gibt, ist heutzutage zumeist überraschend. Im frühen Christentum ist dies nichts Ungewöhnliches, vielmehr nimmt man diese Konkurrenzsituation an, indem man bspw. literarische Motive bzw. Erzählungen der Umwelt auf Jesus überträgt und diesen so mit anderen Wundertätern kontrastiert (Lk 7,11–17, vgl. Apollonius von Tyana nach Philostrat, VitAp 4,45); dabei fließen in die Erzählungen auch christliche Bekenntnisse mit ein (bspw. Jesus als Messias und Sohn Gottes).

-

Wundererzählung – Historizität?

Dass Wundererzählungen bestimmte Motive variieren und Erzählungen übertragen werden, muss nicht per se ein Hinweis auf deren Nicht-Historizität sein. So ist bspw. das Wirken des historischen Jesus als charismatischer Heiler und Exorzist in der Forschung mehrheitlich unbestritten. Allerdings lässt sich in den Wundererzählungen eine deutende und steigernde Ausgestaltung im Lauf der Überlieferung ausmachen: So geraten Wundererzählungen über Jesus auch „in den Sog von Ostern“ und sind teilweise besser mit der „Osterbrille“ der Christusgläubigen verstehbar, wobei historische Haftpunkte nicht übersehen werden dürfen (s. a. Theißen/Merz 2023, 280–294): So sind gerade Exorzismen und Therapien nicht nur in der Erzähltradition verankert, sondern ebenso in der Wortüberlieferung (z. B. Q 7,22f.; 10,13–15.23f, 11,20); weiterhin liegt eine breite Streuung in voneinander unabhängigen Quellen vor. Hinzu kommt, dass auch misslungene bzw. vergebliche Wundertaten sowie Polemiken gegen Jesu Wundertaten Eingang in die biblischen Texte finden (z. B. Mk 3,22–30; 6,1–6; 9,28f.; Mt 13,58). Festzuhalten ist, dass diese Erzählungen sich auch bereits für das frühe Christentum als herausfordernd erweisen.

-

Blicken wir daher in das älteste Evangelium des Neuen Testaments. Wie geht Markus mit den in der Tradition vorliegenden Wundererzählungen um? Wie möchte er, dass seine Lesenden diese verstehen?

Bereits deren große Anzahl verweist darauf, dass Markus den Wundererzählungen große Bedeutung im Rahmen seiner narrativen Theologie zuschreibt.

El Greco – Web Gallery of Art: Abbild Info about artwork, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3677585 Allerdings scheiden sich im Markusevangelium trotz gigantischer Wundertaten an Jesus offenkundig die Geister! So erfährt Jesus trotzdem deutliche Ablehnung (Mk 3,22–30) oder sein Wirken überzeugt nur bedingt (Mk 6,1–6). Dies gibt einen wichtigen Einblick in das markinische Jesusbild: Wunder führen nicht zwangsläufig zum Glauben an Jesus! Nach Markus scheint es vielmehr umgekehrt zu sein: Im Vertrauen auf Jesus werden Wunder möglich (Mk 2,1–12). Der Glaube geht hierbei dem Wunder voraus (Mk 5,24b–34)! Im Markusevangelium findet sich somit ein klar anderes Verständnis als das heutzutage meist anzutreffende! Nicht der Glaube an das Wunder, sondern vielmehr der Glaube der Hilfsbedürftigen ist demnach wichtig, dem Jesus auch die Kraft zur Heilung zuschreibt (z. B. Mk 2,5; 5,34; 5,36; 9,23f.; 10,52) – dies ist ohne Analogie in der antiken Wunderoptik.

Die überlieferten Wundererzählungen bindet Markus zudem in seine Wortverkündigung ein, wobei er die Lehre vor die helfende Handlung stellt (z. B. Mk 1,21–28; 2,1–12; 6,34–44). Der Fokus wird zudem nicht primär auf den Wundertäter gerichtet (wie im griechisch-römischen Kontext üblich), sondern ebenso auf den zu Heilenden. Markus betont die konkret helfende Tat, die stets den Menschen selbst im Blick hat: Jesus sieht die Notlagen, geht auf Hilfsbedürftige zu, integriert Ausgestoßene und stellt eine neue, inklusive Gemeinschaft her (Mk 1,40–45; 5,25–34). Dabei werden narrativ unterdrückende Machtstrukturen (zumindest symbolisch) überwunden und es werden Alternativen aufgezeigt (Mk 5,1–20.25–34; 6,17–29.34–44). Seine Macht wirkt für die Menschen und zeigt sich von anderer Qualität als die Macht religiöser oder weltlicher Autoritäten (Mk 1,21f.; 6,17–29; s. a. Blatz 2020a, 141-158). Im Hier und Jetzt werden Menschen durch Jesu Handeln heil gemacht, wodurch Jesu Therapien und Exorzismen auch eine eschatologische Bedeutung zu- gesprochen wird. Mit und in diesen beginnt eine Heilszeit und eine neue Welt.

Auf eine veränderte Sicht verweist auch die markinische Titulierung der Wundererzählungen, die gerade seinen Erstrezipierenden klar ins Auge stechen dürfte (s. a. Blatz 2020b, 78–96). So werden im alttestamentlich-jüdischen Sprachgebrauch wundersame Erzählungen oftmals als semeia (Zeichen/Wunder) bezeichnet, welche u. a. als positive Zeichen des geschichtlichen Machterweises Gottes und als göttliche Legitimationszeichen (z. B. für Propheten) angeführt werden (Jes 7,14 LXX; Josephus, Ant 8,232). Im griechisch-römischen Umfeld werden Wundererzählungen vorwiegend als thauma (Wunderbares), teras (Ungeheuerliches, Wunder) oder semeion (Zeichen/Wunder) bezeichnet (Plutarch, Galb 24,2). Im Markusevangelium werden Jesu wirkmächtige Taten hingegen gerade nicht mit den in der Umwelt gebräuchlichen Termini tituliert. Vielmehr wird ein derartiges semeion zur Selbstlegi- timation von Jesus schroff zurückgewiesen (Mk 8,12). Zudem wird vor solch scheinbar legitimierenden Zeichen (semeia) und Wundern (terata) explizit gewarnt und Pseudo-Christussen zugeschrieben (Mk 13,21–23)! Das Markusevangelium tituliert Jesu Taten vielmehr als dynameis (Machttaten) (Mk 6,1–6; s. a. Blatz 2008). Dieser Begriff ist jedoch im 1. Jh. n. Chr. für die markinischen Erstrezipierenden ein dezidierter Machtterminus, der v. a. im Umfeld von politischen Herrschenden oder von (Heil-)Gottheiten zu finden ist. Oftmals wird damit die göttliche Heil-/Strafmacht bzw. eine zerstörerische militärische oder politische Macht umschrieben (s. a. Blatz 2016, 55–153). Jesu helfendes machtvolles Wirken ist allerdings ein gänzlich anderes! Auch mittels der Neubesetzung und Umdeutung bekannter Machttermini werden von Markus unterdrückende und todbringende Machtstrukturen klar kritisiert (z. B. Mk 6,14–44). Somit wird der Versuch unternommen, die Welt mit Worten neu zu gestalten und eine andere Weltsicht zu etablieren

Eine neue Sicht auf die Dinge und eine mögliche multiperspektivische Sicht der Wundererzählungen wird auch durch deren Platzierung im Markusevangelium nahegelegt. Markus setzt geschickt die wohlbekannten Erzählungen in neue Kontexte. Nach einer Vielzahl von Wundererzählungen, die vorwiegend im Galiläateil des Markusevangeliums (Mk 1,16–8,26) lokalisiert sind, wird der Abschnitt „Auf dem Weg“ (Mk 8,27–10,52) von zwei Blindenheilungen gerahmt. Dabei gewinnt die Heilung in Mk 8,22–26 durch die vorangestellte Jüngerszene (Mk 8,14–21), in der die Jünger mit geistiger Blindheit geschlagen sind, metaphorische Qualität. Nur ein Wunder kann diesen die Augen öffnen. In Mk 10,46–52 begegnet die Heilung des blinden Bartimäus, die der Abschluss der helfenden Machtta- ten Jesu auf dem Weg nach Jerusalem ist. Hier wird besonders der Glauben des Hilfsbedürftigen betont (Mk 10,52) – dieser bekennt Jesus und tritt nach der Heilung in Jesu Nachfolge. Mit den beiden Heilungserzählungen rahmt Markus seinen Abschnitt „Auf dem Weg“, in dem Jesus den Nachfolgenden die Augen für die wahre Nachfolge öffnen will. Symbolisch sollen demnach die Erzählungen auch das zum „Sehen-Kommen“ zum Ausdruck bringen.

Auch die Frage der Identität Jesu, die das ganze Markusevangelium durchzieht, wird in Wundererzählungen gestellt (z. B. Mk 4,41). Allerdings findet sich in den Wundererzählungen darauf keine umfassende Antwort – vielmehr schreibt schon das Markusevangelium gegen einen reinen Wunderglauben an (Mk 5–6). Beantwortet wird diese Frage im Markusevangelium erst unter dem Kreuz: Dort bekennt ein römischer Centurio Jesus als Sohn eines Gottes (hyios theou) (Mk 15,39)!

-

Bibel im Religionsunterricht

Um die Botschaften der Wundererzählungen zu entdecken, muss demnach zunächst ein Wissen und Verständnis um die Gattung sowie um die Begebenheiten (Weltbild, antike Wundertäter, Funktionalisierung der Erzählungen etc.) erreicht werden. Dabei darf man jedoch nicht stehen bleiben, sondern die biblischen Texte müssen auch in Verbindung mit heutigen Welten gestellt und erfahren werden, um bei den Jugendlichen eine Bedeutung zu gewinnen und die zentralen christlichen und anthropologischen Aussagen zu verstehen. In dieser Linienführung ist somit gerade bzgl. der Wundererzählungen geboten, diese nicht brach liegen zu lassen, sondern vielmehr den Schülerinnen und Schülern eine Verbindung zwischen biblischer Wundererzählung und der eigenen Lebenswelt und Wirklichkeit zu ermöglichen. Dabei können sich die Überwindung von Begrenzungen und das Eröffnen neuer Wirklichkeitsdimension aufzeigen.

Einem rein historisierenden Verständnis muss dabei klar entgegengetreten werden. Somit kann auch ein verengtes Wirklichkeitsverständnis durchbrochen werden, das sich oftmals auf rational und historisch Fassbares begrenzt. Vielmehr ist für die Mehrdimensionalität der Zugänge und für die Bildhaftigkeit der Sprache zu sensibilisieren, um den biblischen Texten gerecht zu werden. Gerade mit Wundererzählungen können Hoffnungsaspekte eröffnet und ethische Impulse gesetzt werden (z. B. Solidarität mit Außenseitern). So können biblische Erzählungen von den Kindern und Jugendlichen als lebensfördernd und befreiend wahrgenommen werden, wodurch diese auch heute zu einem gelingenden Leben beitragen können.

Literatur

· Blatz, H. 2008, Jesus in Nazaret – wo kein Glaube, da kein Wunder! (Mk 6,1b-6), in: www.perikopen.de (https://www.perikopen.de/Lesejahr_B/14_iJ_B_Mk6_1b-6_Blatz.pdf 14/07/2025).

· Blatz, H. 2016, Semantik der Macht. Eine zeit- und religionsgeschichtliche Studie zu den markinischen Wundererzählungen (NTA.NF 59), Münster.

· Blatz, H. 2020a, Erzähler der guten Nachricht? Ein Blick auf das Gastmahl des Herodes und die Speisung der Fünftausend (Mk 6,14–44), in: ThGl 110, 141–158.

· Blatz, H. 2020b, Mächtig in Wort und Tat? Das Markusevangelium und die Herausforderungen römischer Macht, in: Kopp, S. (Hg.), Macht in der Kirche (Kirche in Zeiten der Veränderung 5), Freiburg i. Br., 78–96.

· Cebulj, C. 2010, „Gott kann froh sein, dass es ihn nicht gibt!“ Zur Bedeutung historisch-kritischer Arbeit in der Bibeldidaktik, in: Finsterbusch, K./Tilly, M. (Hg.), Verstehen, was man liest. Zur Notwendigkeit historisch-kritischer Bibellektüre, Göttingen, 185–199. · Höger, C. 2016, Art. Wunder, bibeldidaktisch, in: Das wissenschaftlich-religionspädagogische Lexikon im Internet www.wirelex.de (https://bibelwissenschaft.de/stichwort/100150/ 14/07/2025).

· Kollmann, B. 2002, Neutestamentliche Wundergeschichten. Biblisch-theologische Zugänge und Impulse für die Praxis (Urban-Taschenbücher 477), Stuttgart.

· Lessing, G.E. – Barner, W. (Hg.) 1989, Werke und Briefe in zwölf Bänden. Bd. 8: Werke 1774–1778, Frankfurt.

· Mendl, H. 2008, Religion erleben. Ein Arbeitsbuch für den Religionsunterricht. 20 Praxisfelder, München.

· Schambeck, S. 2009, Bibeltheologische Didaktik. Biblisches Lernen im Religionsunterricht (UTB 3200), Göttingen.

· Theißen, G./Merz, A. 1997², Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, Göttingen.

· Theißen, G./Merz, A. 2023, Wer war Jesus? Der erinnerte Jesus in historischer Sicht. Ein Lehrbuch (UTB 6108), Göttingen.

· Weiser, A. 1992, Was die Bibel Wunder nennt. Sachbuch zu den Berichten der Evangelien (10 Sachbücher zur Bibel), Stuttgart.

· Zimmermann, R. (Hg.) 2013/2017, Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen. Bd. 1: Die Wunder Jesu / Bd. 2: Die Wunder der Apostel, Gütersloh.